おかにわの建物性能とは

標準仕様は長期優良住宅。さらなる安心・安全を追求しています

耐震性|耐震等級3

長期優良住宅の条件は「極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修を容易にするため、損傷レベルの低減を図ること(耐震等級2以上または免震建築物)」

岡庭建設は耐震等級3を標準とし、全棟で許容応力度計算を行っています。(2016年後期より)

※耐震等級3とは、【地震に対する耐力】のことで、建築基準法で定められた耐震性能の1.5倍の力に対して倒壊・崩壊しないレベルを指します。

【なぜ等級3が必要なのかは家づくり学校で解説!】

岡庭建設は柱の一本一本まで【強度計算】を行います

『構造計算』とは、建築構造物・土木構造物などが、地震や風雪に対して、構造物がどのように変形して、どのような応力が発生するのかを設計段階で試算することです。2階建ての木造住宅には、構造計算(許容応力度計算等)が義務付けられていません(壁量計算が主)。しかし、「愛着を持って永く住み継ぐ自然素材の木の家」であることを確実に品質を担保するために、全戸において「構造計算」(許容応力度計算等)を義務付けしております。

さらに、私たちが構造計算で採用している手法は「許容応力度計算」。構造計算ソフトを用いて実際の建物の重さや、形状を計算入力し、柱や梁、接合部の全てにおいて安全を確認し、安全な強度(基礎の構造、偏心率、剛性率、層間変形、地震荷重、風荷重、鉛直荷重、応力度)の検証を行います。

構造に主として利用する国産地域材を使いながら、耐震等級3を確保するためには、許容応力度計算を行って柱の一本一本の太さや本数を決めながら設計することが重要だと考えています。

熊本地震の現地で痛感した耐震等級3の重要性

2016年(平成28年)4月14日に熊本地震がありました。私たちはいち早く現地入りし、現地の工務店の手掛ける木造仮設住宅等を視察しました。現地では住宅の多くは2回目の震度7の本震で倒壊していました。1回目は耐えても2回目で全壊、倒壊した家がたくさんありました。住宅に携わる者として目にすることの少ない被害状況でしたが、耐震等級3の家は無傷もしくは損傷で済んでいました。大規模な余震を想定すれば耐震性には余力が重要だと痛感した出来事でした。

劣化対策|劣化対策等級3 +α

「数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること」 通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置。 【木造】床下及び小屋裏の点検口を設置すること。点検のため、床下空間を330mm確保すること。外壁の通気構造にすること。 その他、詳細な基準があります。

省エネルギー性|等級6以上

長期優良住宅の要件は「必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること」。具体的には「断熱等性能等級5以上」かつ「一次エネルギー消費量等級6以上」であることが求められます。

岡庭建設は長期優良住宅を上回る省エネ性能である、「東京ゼロエミ住宅」の基準以上としています。(令和1年4月以降)

断熱性能は、等級6(G2相当)としています。(2021年以降)

更なる断熱性能を目指した「RECO−7」(断熱性能等級7)

2027年からのGX-ZEH対応について

構造躯体の安心性能

-

構造用の柱は全て4寸角(120mm)以上*主として国産材を利用

-

構造用面材は透湿抵抗の低い、将来的には土に還る素材を使用

-

基礎の立上り部分の幅を15cm以上確保(外周部は18cm以上を確保)

-

鉄筋の太さは構造計算により決定

-

コンクリート強度は27N/mm²以上を基本とする(温度補正も)

-

構造に使用する金物は防錆処理を施した耐久性に優れた金物を使用

- その他、岡庭建設として独自の品質基準あり 【*詳しくは「おかにわの家づくり学校2時間目」で聞いてみよう!】

基礎鉄筋にも細かいこだわりが

岡庭建設の構造木材になるまでシリーズ

社員大工の構造組み立てシーン

自社の気密測定士による気密測定も

岡庭建設の現場管理者は基本的に気密測定士の資格を取得しています。その専門的な技術を活かしながら全棟で気密測定を行います。(*計測日程が重複する場合は協力会社に依頼する場合もあります)そして、結果はお引渡しの書類としてお施主様にも保管頂いております。近年は断熱性能の向上もありC値で1.0以下になる結果が殆どです(完成時値)が、

私たちは、住宅の施工品質の確認として長年にわたり、品質確認のために実測を行っています。

↓はスタッフブログより

岡庭建設の注文住宅は全棟で地盤調査を行います

地盤調査とは、地盤が建築物を安全に支持できるかを技術的に調べる調査です。

岡庭建設では、全戸において設計前に地盤調査を行い、その結果、建設する住宅が耐えられないような軟弱地盤と診断された土地に対しては、表層改良や基礎下の地盤を補強する地盤改良を行います。

恒例の雨養生ブルーシートグルグル巻!

木材・構造材の「雨養生」だからブルーシートでグルグル巻に

-

木造住宅では、上棟後から屋根防水工事までの間に構造材(柱・梁・合板等)が雨にさらされる可能性があります。特に、急な夕立や気候変動により急な豪雨などが起こりえますので、よもやの場合を想定して、私たちは長年にわたり、上棟後にブルーシートで巻くことを、大工・職人が理解して当たり前に養生しています。

当たり前のようで、当たり前でない雨養生。このブルーシートのシーンを町中で見かけたら「おかにわ」の家造りが進行中かもしれません。

ブルーシートグルグル巻の現場から

社内検査で意見を出し合う

私たちは、すべての現場で「社内検査」を行っています。これは、建物が完成する際に、設計担当や現場監督、大工さんなど、チーム全員で建物をチェックする大切な工程です。

社内検査では、図面通りに工事が進んでいるかを確認するだけでなく、「より良く」をモットーに、検査し、丁寧に確認します。

図面と実際の施工を照らし合わせながら、「もっと良くなるポイント」を一緒に話し合う時間は、現場の学びや個々の成長にもつながっています。気づいた点をチーム全体で共有し、少しでも未来の住まいに活かしていく。そんな積み重ねが、岡庭建設の品質を支えています。

社内検査は、お施主様の安心のために欠かせない“もうひとつの現場づくり”です。一棟一棟、心を込めて丁寧に確認しながら、完成時には「見えないところまでしっかりつくってくれたね」と言っていただける住まいを目指しています。

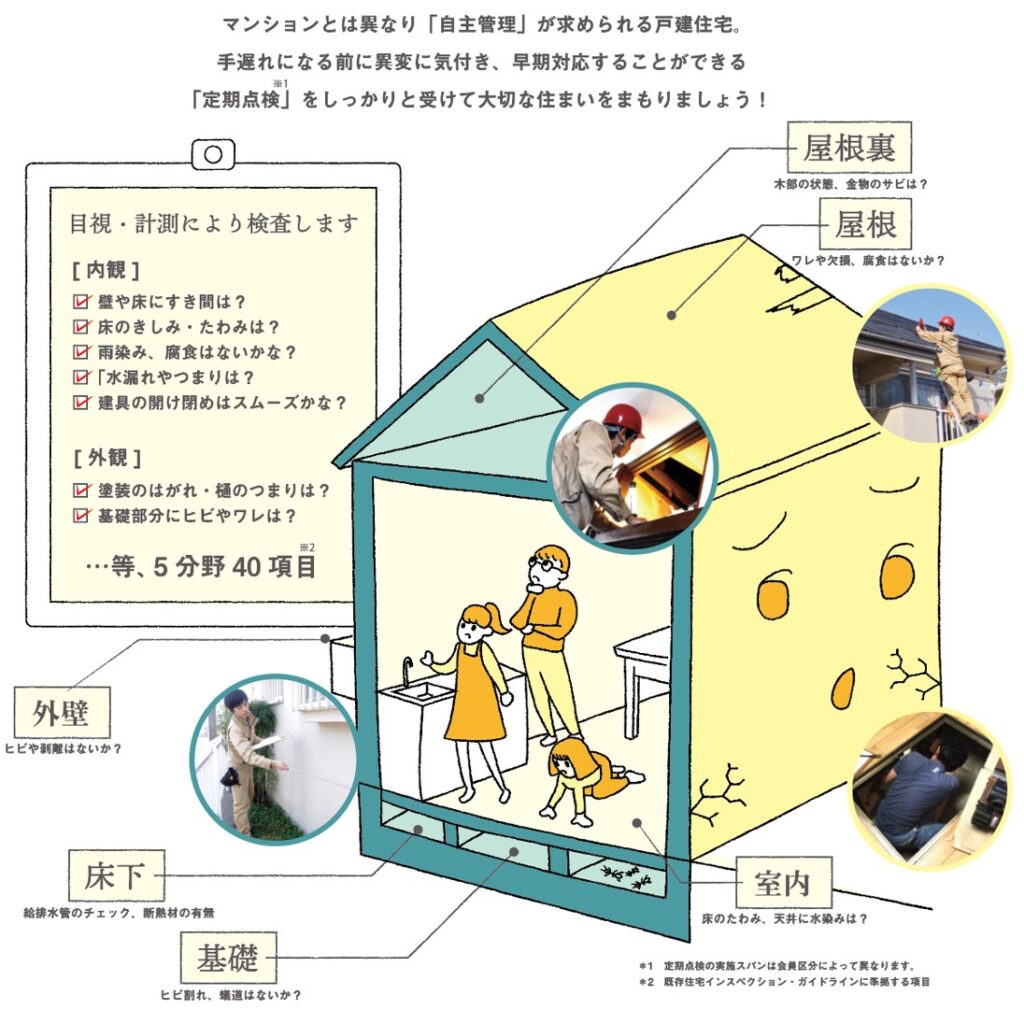

維持管理メンテナンスが大切

-

住宅は引き渡し後に年数を重ねるほど、維持・管理(メンテナンス)が重要になります。私たちは「造って終わり」ではなく「住み続けてからどう守るか」に注力しています。何か不具合があったら行う補修対応だけでなく「定期的な点検(人でいう健康診断)・維持管理」で住まいも一緒に長生きしてほしいですから。

- 「おうちクリニック」は、私たちが中心とする岡庭建設グループの住宅を「建てた後」も長期にわたって点検・サポートするためのサービスです。

コンセプトとしては、住宅を「かかりつけ医」が健康診断・予防をするように、住まいも定期的にチェックして長持ち・価値維持を図ろうというものでもあり、岡庭建設で建築していない地域の住宅へも対応しています。住まいのかかりつけ医が不在になった方々へも対応しております。

- 「おうちクリニック」は、私たちが中心とする岡庭建設グループの住宅を「建てた後」も長期にわたって点検・サポートするためのサービスです。

学び続ける工務店へ

上:ROEMIー4F等の構造設計をお願いしている、著名な構造建築家:山辺豊彦先生から構造設計講習を

岡庭建設では、「学び続けること」をとても大切にしています。

家づくりは、ただ建てるだけでなく、お客様の暮らしを支える大切な仕事。だからこそ、常に新しい知識や技術を吸収し、時代に合わせて進化していくことが必要です。

私たちの“学び”は、実は現場の中からも生まれています。

大工や設計士、現場監督がそれぞれの視点で課題を見つけ、共有し合いながら次の現場に活かす。これが岡庭建設の学びの原点です。

また、社内では定期的に勉強会を開催し、省エネ住宅や耐震、断熱性能など、最新の建築技術や制度改正についても、常に情報をアップデートしています。

さらに、外部のセミナーや全国の工務店ネットワーク「JBN」「TOIZ」などを通じて、全国の仲間と情報交換を行い、より良い住まいづくりのために知見を深めています。

社員一人ひとりが「学ぶ姿勢」を持ち続けることで、チーム全体が成長し、最終的にお客様の満足につながる。これが岡庭建設が考える“学びの力”です。

学びに終わりはありません。

これからも私たちは、「つくる」だけでなく「学び続ける工務店」として、より良い住まいと暮らしの提案をしていきます。