相続された土地、どう活かしますか?〜受け継いだ土地からの家づくりを考える〜VOL2

皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。

前回のVOL1では相続された土地活用のご相談が増えていることをお話ししましたが、今回は具体的な例を通して、330m²の大きな土地をどう活かすかを考えてみたいと思います。実際に多くのお客様から「土地が広すぎて悩んでいる」「植栽の手入れが大変で負担になっている」「建て替えるにも資金のことも不安」「将来の事を考えてどの位置に、どの大きさの家をつくれば良いのか」・・といったご相談をいただく中で、建築士として最適な解決策をご提案させていただいたり一緒に考えたりしています。

今回の例(仮定です):東京都内330m²の土地活用

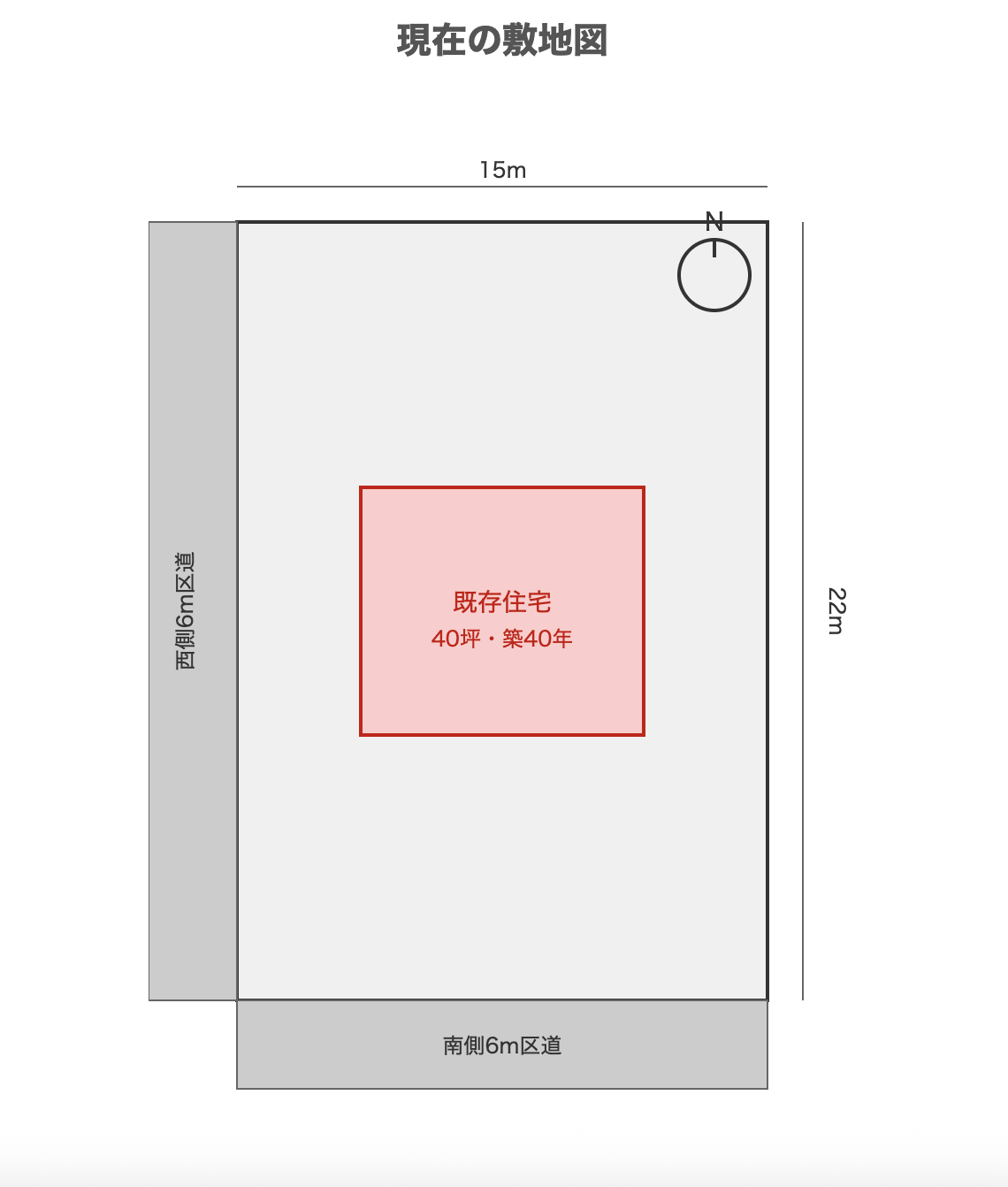

敷地概要

- 敷地面積:330m²(約100坪)

- 東西15m × 南北22mの整形地

- 建ぺい率:50%(準防火地域)

- 容積率:100%

- 道路:西側・南側に6m区道

- 現況:築40年の自宅(延床面積約40坪)

この条件を見ると、確かに一般的な住宅地としては非常に恵まれた大きさですが、「大きすぎる」というお悩みもよく理解できます。

大きな土地だからこそできる選択肢

330m²という敷地は、建ぺい率50%を適用しても165m²(約50坪)の建築面積が確保できる恵まれた条件です。しかし、30坪程度の2階建て住宅を希望される場合、建築面積は約50m²となり、敷地面積に対しては約1/3程度しか使わないことになります。残りの280m²以上の土地の維持管理が大きな負担となります。

このような広い敷地を前にして「この敷地の利用方法って、他にあるんだろうか?」と疑問に思われるのは当然のことです。

土地の有効活用を考える際、多くの方が不動産業者や税理士にご相談されますが、実は敷地の利用方法には高度な専門性が必要です。建築基準法、都市計画法、建ぺい率・容積率といった法的制約から、実際の住み心地や将来のメンテナンス性まで、建築の分かるプロだからこそ提案できる考え方があります。単に「売る・貸す」だけでなく、「どう分割すれば最適か」「どう建築すれば価値が最大化されるか」といった建築的視点が重要になるのです。

特に今回のご相談では「植栽の手入れが追いつかない」「庭の草取りや剪定作業が体力的にきつくなってきた」といったお悩みを抱えておられます。年齢を重ねるにつれて、広すぎる庭の管理は想像以上の負担となるものです。

このような広い敷地を相続された場合、大きく分けて2つの考え方があります。

1つ目は「敷地全体を自分たちの住まいとして活用する」方法 庭園やガーデニング、家庭菜園、複数台の駐車場など、ゆとりある住環境を最大限に楽しむ考え方です。ただし、継続的な管理作業や維持費用が必要になります。

2つ目は「敷地を適正規模に縮小して、管理しやすい環境で暮らす」方法 敷地の一部を売却等することで、植栽エリアを含めた管理範囲を大幅に縮小し、建築費用の一部もまかないながら、身の丈に合った規模での生活を実現する考え方です。

土地活用の考え方(方針)

方針1:敷地全体を活用(建て替えのみ)

現在の敷地をそのまま使い、2階建て30坪程度や平屋30坪程度の住宅に建て替える方法です。330m²という広い敷地を活かし、家庭菜園、複数台分の貸し駐車場、倉庫など、ゆとりある住環境が実現できます。

しかし一方で、今回のご相談の核心である「植栽の手入れ負担」は解決されません。むしろ新築に合わせて庭を整備すれば、さらに管理範囲が拡大する可能性もあります。土地の維持管理コストや固定資産税の負担も大きく、将来的に管理が困難になる可能性も考慮する必要があります。

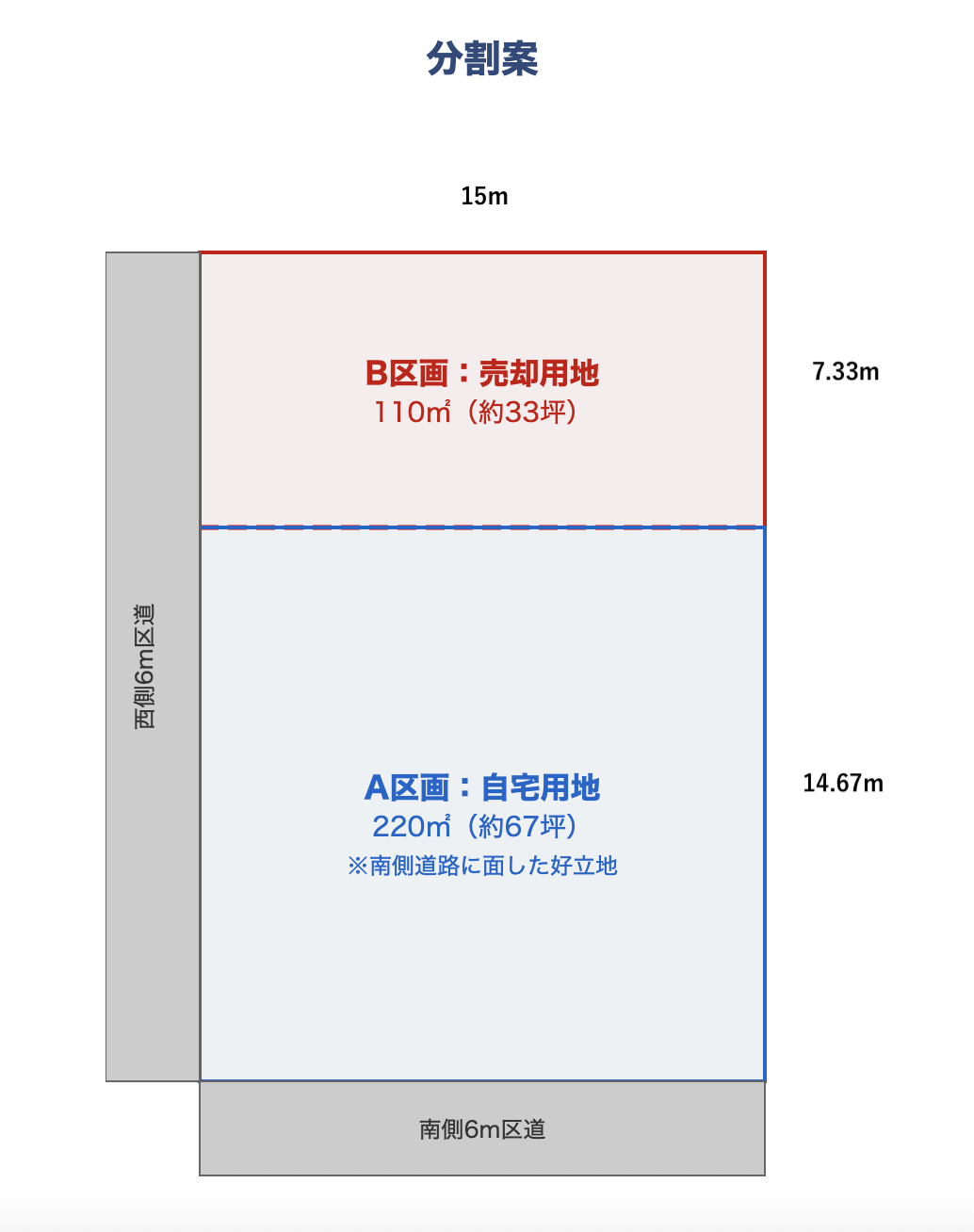

方針2:土地分筆による管理負担軽減案

今回のご相談内容を踏まえ、おすすめの一つがこの方法です。土地を分筆し、南側(A区画)に新居を建築、北側(B区画)を売却することで、植栽管理範囲を縮小しつつ、売却益もうまれ自宅の建築費に充てることもできます。(相続税対策でないことが前提ですが)

南道路の恩恵を最大限に活かすため、南側を居住用地として確保するのが基本です。

分筆案の詳細

- A区画(南側・居住用):220m²(東西15m × 南北約14.67m)

- B区画(北側・売却用):110m²(東西15m × 南北約7.33m)

この分筆により、A区画では平屋35坪の理想的な住まいを南向きの良好な環境で実現できます。庭の管理範囲も220m²に縮小され、植栽エリアを最小限に抑えることが可能です。例えば、建物周辺のみに植栽を配置し、残りは砂利敷きや芝生など手入れの楽な仕上げにすることで、管理負担を大幅に軽減できます。建物規模や配置によっては貸駐車場も可能。さらに、B区画の売却代金で建築費用の一部をまかなうことができ、経済的にも合理的な選択となります。

別案もある?

今回の分筆案では、管理対象面積が330m²から220m²へと約1/3削減も目的に。これは植栽の手入れ、草取り、落ち葉掃除などの作業時間を短縮することを意味します。

さらに、A区画内の外構計画では以下のような工夫により、さらなる管理負担軽減が可能です:

- 建物周辺のみの植栽配置:玄関周りや窓際など、必要最小限のエリアのみに植栽を集約

- メンテナンスフリー素材の活用:駐車場や通路は砂利敷きやコンクリート舗装

- 手入れの楽な樹種選択:成長の遅い常緑樹や、剪定頻度の少ない植物の選定

このように、敷地規模の縮小と合わせて外構計画を見直すことで、植栽管理の負担は劇的に改善されます。

分筆時の重要なポイント

法的要件の確認

土地を分筆する際には、隣地境界の確定が必要です。また、分筆後の各区画が建築基準法上の接道義務(2m以上の道路接面)を満たす必要があります。今回の事例では、A・B両区画とも西・南側道路に十分な間口を確保できるため、この点はクリアできています。また、各行政によって敷地分割についての決まり事(最低敷地面積)もありますので、都市計画関連の調査も大切です。

B区画(110m²)でも建ぺい率50%で55m²(約17坪)、容積率100%により2階建てで110m²(約33坪)程度の住宅の建築が可能です。この規模であれば、若い世帯向けの魅力的な分譲住宅として市場価値を持ちますね。

受け継ぐ広い土地は確かに「贅沢な悩み」かもしれませんが、今回のように、適切な計画により大きな価値を生み出すことができます。ご紹介した分筆による土地活用は、管理負担を軽減しながら理想の住まいを実現し、さらに土地の持つポテンシャルを最大限に活かす方法です。

重要なことは、単に土地を分割するのではなく、現在のお悩みを解決し、将来の暮らし方や家族構成の変化、地域への貢献なども含めて総合的に判断することですね。建築士として、そして地域に根ざした工務店として、引き続き皆様一人ひとりの想いやお困りごとに寄り添いながら、最適な解決策をご提案していきたいと考えています。

方針3:別案もまだまだある・・

今回の売却地の土地の利用方法も、代表的なあり方ですから、まだまだ考えれば様々なパターンがありそうです。その方法を知り、どのパターンが自分たちの価値観や考え方に近いのか。その答えを見つけて行く方法も今後お伝えできればです。

次回VOL3以降では、さらなる土地の利用方法や売却益からの建築計画等についてにもお伝えしていきたいと思います。

隊長

過去のコラムは↓より御覧ください。

タグ一覧

- GO!YKKAP

- 高橋克典

- 住宅ローン減税

- 固定資産税減免

- 国土交通省

- ZEH住宅

- 子育て世帯

- 岡庭建設

- おかにわ賃貸

- おかにわ建設東伏見

- NENRIN(年輪)Original Blend Coffee

- トリプレッド

- コーヒー

- HEAT20

- G2やG3

- 「G2-B」や「G3-A」

- 省エネ住宅

- 断熱性能等級

- 夏期日射取得

- 冷房削減

- 住まい手忘年会

- おかにわファミリー

- BCP(事業継続計画)

- 全木協

- 木造応急仮設住宅

- 避難訓練

- みらいエコ住宅2026事業

- GX志向型住宅

- 長期優良住宅

- ZEH水準住宅

- 既存住宅の省エネリフォーム

- YKKAP

- 住宅医スクール

- 性能向上リノベの会

- 用途地域見直し

- 準防火地域

- 最低敷地面積

- 社員大工

- 大工

- 建設キャリアアップ(CCUS)

- CCUS

- 西東京市

- 地域

- 隊長の活動

- 戸建て賃貸

- GXZEH

- GXZEH-M

- 省エネ新水準・新定義

- 不適合建築・違反建築・検査済証なし

- 木造4階建てアパート

- 性能向上リノベ

- IKEDA隊長チャンネル

- 設計技術

- 建物探訪

- リフォーム・リノベーション

- 現地調査

- 地鎮祭

- 外部イベント

- 情報

- 社内

- まち探訪・建物探訪

- メディア関連

- 西東京市エコプラザセミナー

- 表彰・受賞

- ゼロエミガルテン

- 講演・講師

- 見学会

- 新築

- 隊長ニュース

- リノベ

- 分譲

- 性能