受け継いだ土地からの家づくりを考える〜VOL3「最低敷地面積」とは?

皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。

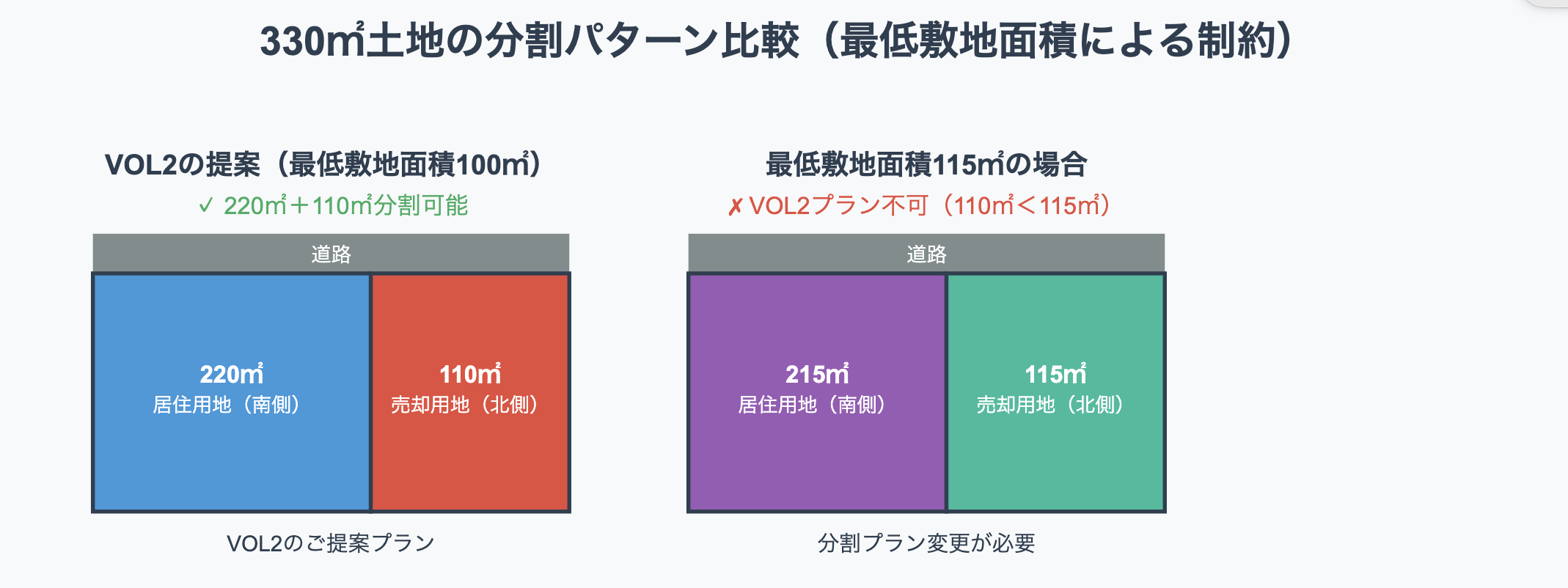

前回のVOL2では、330㎡の土地を分筆して南側220㎡をご自宅用に、北側110㎡を売却用にというコラムを書きました。

多くの方から「なるほど、そういう考え方があるのですね」「うちの土地でも同じようなことができるのでしょうか?」といったお問い合わせをいただいています。そこで今回VOL3では、土地を分割する際に必ず知っておいていただきたい「最低敷地面積」という重要な制約について、実例を交えながらお話しします。実は、何でもかんでも好きな面積で敷地が分割できるわけではないのです。

「最低敷地面積」という見えない壁

各区市町村では、「最低敷地面積」という基準が設けられています。これは簡単に言うと「これより小さく土地を分割してはいけませんよ」という最低限のルールです。

前回の事例で、330㎡を220㎡と110㎡に分割する案をご提案しましたが、実はこの100㎡相当の面積が「ギリギリセーフ」の場合が多いのです。もし最低敷地面積が115㎡や120㎡に設定されている地域であれば、この分割案は実現できません。

例えば、杉並区では多くの住居系地域で最低敷地面積が100㎡に設定されています。一方、国分寺市では地域によって100㎡から135㎡(年度によって異なります)、という基準があります。つまり、同じ330㎡の土地でも、立地する自治体や地域によって分割可能なパターンが大きく変わってしまうのです。

なぜ最低敷地面積が設定されているのか?

「なぜそんな制約があるのですか?」というご質問もよくいただきます。

この制度の目的は、良好な住環境の保全にあります。敷地が細分化されすぎると、建物が密集し、採光や通風が阻害される恐れがあります。また、狭小敷地では十分な駐車場の確保も困難になり、道路への違法駐車が増加する可能性もあります。さらに、緑地の確保も難しくなり、街並みの美観も損なわれてしまいます。

各自治体は、これらの問題を防ぎ、将来にわたって良好な住環境を維持するために、地域の特性に応じて最低敷地面積を定めているのです。つまり、この制約は街を守り、住環境を守るための重要なルールなのです。

開発要項によるさらに厳しい基準にも注意

注意すべきは、条例で定める最低敷地面積以外にも、さらに厳しい制約がある場合があることです。

国分寺市を例に挙げると、開発要項により、条例で定める最低敷地面積を上回る、より厳しい基準が設定されている地域があります。条例では100㎡でも、開発要項(分割数等によって)で120㎡以上となっている場合、実際の分割はより制限されることになります。このように、法令だけでなく、各自治体の要項や指導要綱なども確認する必要があります。土地の分割を検討される際は、必ず事前に私達のような建築士、専門家に相談することをお勧めします。

330㎡土地の分割パターン実例

では、前回の事例を踏まえて、最低敷地面積の違いによる分割パターンを具体的に見てみましょう。

最低敷地面積が100㎡の場合(杉並区など):

前回ご提案した220㎡+110㎡の分割が可能

さらに3分割(110㎡×3区画)も理論上は可能

土地活用の選択肢が豊富

最低敷地面積が115㎡の場合:

220㎡+110㎡の分割は不可(110㎡<115㎡のため)

215㎡+115㎡の分割が最適解

売却用敷地が若干拡大し、居住用敷地は若干縮小

最低敷地面積が120㎡の場合:

210㎡+120㎡の分割が必要

分割パターンの制約がさらに厳しくなる

このように、たった数㎡の違いで分割可能なパターンが大きく変わってしまうのです。

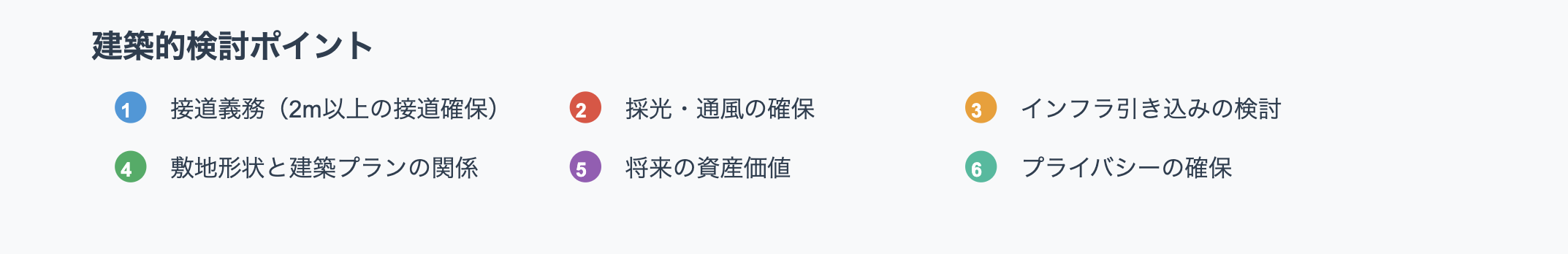

建築的な視点から見た土地分割の重要性

分割できるかどうかだけでなく、分割後にどのような建物が建築できるかも重要な検討事項です。

単に面積をクリアしても、細長い敷地形状になってしまえば、効率的なプランニングが困難になります。南北に細長い敷地では、採光の確保が課題となりますし、東西に細長い敷地では、プライバシーの確保が困難になる場合があります。また、接道義務(建築基準法で定められた道路への2m以上の接道)を満たす必要もあります。分割することで、一部の敷地が接道義務を満たさなくなれば、そもそも建築ができません。さらに、インフラの引き込みも考慮が必要です。上下水道、ガス、電気などの配管・配線を各区画に適切に供給できるかどうかも、分割計画の重要な要素となります。

仮に最低敷地面積の制約をクリアして分割が可能だとしても、分割後の敷地でどのような住まいが実現できるかが最も重要です。

110㎡の敷地であれば、建ぺい率50%で55㎡(約17坪)の建築面積、容積率100%で2階建て110㎡(約33坪)程度の住宅が建築可能です。これは若い世帯にとって十分魅力的な規模です。しかし、現在の住宅市場では、単に「安い」「コンパクト」だけでは選ばれなくなってきています。省エネ性能、耐震性能、デザイン性など、住宅の質への要求が年々高くなっています。特にコロナ禍を経て、在宅ワークスペースの確保や、家族時間を豊かに過ごすための住環境への関心が高まっています。

今の時代にどんな住まいが求められているのか私たちが手掛ける分譲住宅でも、110㎡程度の敷地でも十分に魅力的な住まいをご提案しています。

相続時の土地活用は建築的目線が重要

相続で土地を取得された際、「とりあえず分割して売却しよう」と考えがちですが、実はもっと多角的な検討が必要です。

分割方法によって、将来の建築可能性は大きく変わります。例えば、前回ご提案したように2分割にして一方に居住し、他方を売却するという選択肢もあれば、2分割にして一方に賃貸併用住宅を建築することで、継続的な収入を得ながら土地を有効活用するという選択肢もあります。また、将来的な家族構成の変化を見据えて、二世帯住宅として活用することも考えられます。現在は核家族でも、将来的に親世代との同居を視野に入れた計画も可能です。

岡庭グループでは建築から不動産まで、土地の分割から建築まで、ワンストップでサポートさせていただいています。

まず、現地調査により敷地の条件を詳細に把握します。その上で、各自治体の条例や要項を確認し、最適な分割プランをご提案します。さらに、分割後の各敷地でどのような建物が建築可能かまで検討し、将来的な資産価値まで見据えたアドバイスをいたします。建築士の視点から、単なる面積計算だけでなく、採光・通風・プライバシー・将来性など、住環境全体を考慮した分割計画をご提案することが可能です。

前回ご提案した330㎡の分割案も、実は各自治体の最低敷地面積という制約の中で慎重に検討したプランでした。土地の分割は、単純な計算だけでは済まない複雑な問題です。しかし、制約があるからこそ、より深く検討し、建築的な視点を加えることで、想定以上の価値を生み出すことができる場合もあります。相続や土地活用をお考えの際は、隊長までお声がけくださいね。

隊長

過去のコラムは↓より御覧ください。

タグ一覧

- 和國商店

- 空家利活用

- 空家改修

- リノベーション

- GO!YKKAP

- 高橋克典

- 住宅ローン減税

- 固定資産税減免

- 国土交通省

- ZEH住宅

- 子育て世帯

- 岡庭建設

- おかにわ賃貸

- おかにわ建設東伏見

- NENRIN(年輪)Original Blend Coffee

- トリプレッド

- コーヒー

- HEAT20

- G2やG3

- 「G2-B」や「G3-A」

- 省エネ住宅

- 断熱性能等級

- 夏期日射取得

- 冷房削減

- 住まい手忘年会

- おかにわファミリー

- BCP(事業継続計画)

- 全木協

- 木造応急仮設住宅

- 避難訓練

- みらいエコ住宅2026事業

- GX志向型住宅

- 長期優良住宅

- ZEH水準住宅

- 既存住宅の省エネリフォーム

- YKKAP

- 住宅医スクール

- 性能向上リノベの会

- 用途地域見直し

- 準防火地域

- 最低敷地面積

- 社員大工

- 大工

- 建設キャリアアップ(CCUS)

- CCUS

- 西東京市

- 地域

- 隊長の活動

- 戸建て賃貸

- GXZEH

- GXZEH-M

- 省エネ新水準・新定義

- 不適合建築・違反建築・検査済証なし

- 木造4階建てアパート

- 性能向上リノベ

- IKEDA隊長チャンネル

- 設計技術

- 建物探訪

- リフォーム・リノベーション

- 現地調査

- 地鎮祭

- 外部イベント

- 情報

- 社内

- まち探訪・建物探訪

- メディア関連

- 西東京市エコプラザセミナー

- 表彰・受賞

- ゼロエミガルテン

- 講演・講師

- 見学会

- 新築

- 隊長ニュース

- リノベ

- 分譲

- 性能