IKEDA隊長コラムCOLUMN

岡庭建設の構造木材になるまでシリーズ(4件)

記事一覧へ

岡庭建設の構造木材になるまでシリーズVOL5「プレカット」とは

隊長です今回は岡庭建設の構造木材になるまでシリーズラスト!ラストVOL5「プレカット」とはです!プレカットって?プレカットとは、建物の骨組みとなる木材部分を工場で事前に加工しておく方法のことを言います。通常、木造住宅の構造は柱や梁、床などの部材で構成されていますが、木構造プレカットではこれらの部材を予め正確な寸法や形状にカットしておく作業工程なんです。↓木材端部等、木組みのため雄雌の加工がされています。 ↑多摩産材もウッディーコイケさんで加工してもらいます。木構造プレカットは、建物の設計図に基づいて工場で製作され、コンピュータ支援設計(CAD)やコンピュータ数値制御技術を使用して、高い精度で部材が製作されます。この方法により、施工現場での加工や調整作業が大幅に削減されるため、工期の短縮や作業の効率化が図ることができるんです。現在国内の木造住宅の大半が、建築現場の効率化や品質向上を図るためにプレカット加工が広く利用されています。 ↓おっと、丁度おかにわ建設で、来週建て方を行うお客様の構造材が加工され出荷状態!3邸ほど目にする機会に! でも、「手刻」みといって昔ながらと言っては失礼ですが、大工技術を活かし手業で加工する技術もいまでも残っていますし、私達も増築など、既存の住宅とつなげる際にはプレカット加工ではできない場合も多く、この手刻み技術で対応します。故に大工である以上習得しておく必要のある技術でもあります。今後は、新築、既存住宅の増改築やリノベなど幅広い加工方法が求められるのでプレカット(デジタル技術)と手刻み(アナログ技術)の両面の技術が望まれるる時代になります。岡庭建設でもデジタルとアナログのそれぞれの技術を身に着け、その良さを活かし、これからの木造住宅、木造建築物に活かして参ります。という事で、5回にわたり岡庭建設の構造木材になるまでシリーズをお伝えさせて頂きましたが、山で木が育て、住宅になるまでの一貫した流れ如何でしたでしょうか。スタッフ達も、初めて見にした人も多く、いい勉強になったのは当然ですが、どれだけの方々が命をかけて、1本の木を育て、切り出し住宅の構造材になるのか・・・・その物語を知れたこと、そして、岡庭建設の木の家を作る意味や愛着についてより、多くの人に伝えてくれることと思います。m(_ _)m隊長

2023.06.15(木)

岡庭建設の構造木材になるまでシリーズVOL4「木材の含水率」とは

隊長です。引き続き、岡庭建設の構造木材になるまでシリーズ.今回はVOL4「木材の含水率」とはです!木は光合成という過程を通じて成長しますが、水も成長に不可欠な要素です。木は根から水を吸収し、茎や葉に水を運ぶことで体内の栄養を供給します。水は根によって吸収され、茎を通って葉に達します。葉には伸長するための水分が必要であり、また光合成の過程でも水が使用されます。したがって、木の成長には光合成と水の供給が欠かせない。そう当たり前ですが木には水分があるということです。木材はこれまでお伝えしてきたように、伐採→製材され柱や梁等の構造材製品となります。その後、乾燥庫に移され、数日間木材を乾燥させるわけですが、どの程度乾燥したかを測定するのが「含水率測定」です。数字が小さいほどす分量が少ないということです。その乾燥度合いを機械的に図り、JAS材などでは木材に印字もされます。SD20と記載されているところが含水率を示す値になります。SD20って? /wp-content/uploads/_oldsiteimgs01/d6c98d3a28898b48e159d6d4ddf0352c.mp4 SD20とは、木材の乾燥度合いを示す指標の一つです。SD20は、木材の重量に対する乾燥時の水分の重量の割合を表します。一般的に、SD20は木材の含水率の推定値として使用され、含水率が20%以下と言う意味でもあります。当然ながらこの数値が小さい値ほど水分量が低いということです。但し0になることはなく、構造用製材では20%以下(実際は15%前後のものが多い)で内装材などは8%以下が理想とされています。上記動画で木材が移動する際に3箇所の赤い鉄部(センサー)があります。この部分で含水率を測定しているんですね。さて、水分が多いとどうなるかと言うと、例えば住宅であれば、室内環境の中で徐々に徐々に木材が空気に 触れることで木材自体 が乾燥していきます。その乾燥していく過程の中で、木材が変形したり、反ったり割れたりすることが あり、場合によっては生活に影響することがあります。 (時にはその自然の経過や風化が好きだって言う人もいらっしゃいますが・・・)故に、その乾燥経過の中で、木材変形を可能な限り避けるため人工乾燥等を施し一定の含水率以下にすることが、現代の木造住宅建設では一般化しています。それでも、割れる、反るは発生することは理解しておいて頂きたいと思います。ということで、木材が製材され、構造材として加工される前に、このような工程があることも知っておいていただければです。次回はいよいよ、最終回として「プレカット」(組み立て用機械加工)についてです。お楽しみに!隊長

2023.06.09(金)

岡庭建設の構造木材になるまでシリーズVOL3「製材」とは

隊長です。引き続き、岡庭建設の構造木材になるまでシリーズ.今回はVOL3「製材」です!木材の製材とは、原木(切り出された木の丸太)を所定の寸法や形状に切り分ける作業のことを指します。製材は、木材を使った建築構造材や家具などの製品を作るために不可欠な工程なんです。製材の過程では、まず原木が適切な長さに切り分けられます。その後、原木を所望の幅や厚さにスライスするために、丸太を製材機に通します。この工程では、木材の外側の部分である樹皮や節(木の枝が付いていた部分)が取り除かれ、木材の純粋な部分が露出します。製材にはさまざまな方法がありますが、現代では機械化が一般的なんですね。機械化された製材では、高度な製材機やコンピュータ制御の機械が使用され、より迅速かつ効率的に木材を加工することができるんです。ウッディーコイケさんでも皆でその製材シーンを見学させていただきました。↓動画でも /wp-content/uploads/_oldsiteimgs01/dcfcf15134ca1ac395cece49ff33e5e4.mp4製材によって得られた木材は、柱や梁などの構造材に加工されて参ります。岡庭建設の構造木材は主に・・・柱:120ミリ*120ミリ→4寸柱梁:120ミリ*150〜240(8寸梁)とか300ミリ→1尺梁に製材してもらい、ここから木造住宅の骨組みとなる加工(プレカット)に進んでいきます。徐々にみなさんが目にする柱等の構造材になりつつありますね。 これまで、伐採→貯木→製材の過程に触れてきましたが、次回はいよいよ木造住宅骨組みたるプレカット!についてお伝えしようと思いますが、その過程で木材の水分(含水率)の確認等についてもお伝えしようと思いますお楽しみに!隊長

2023.06.03(土)

岡庭建設の構造木材になるまでシリーズVOL1「伐採・架線集材」

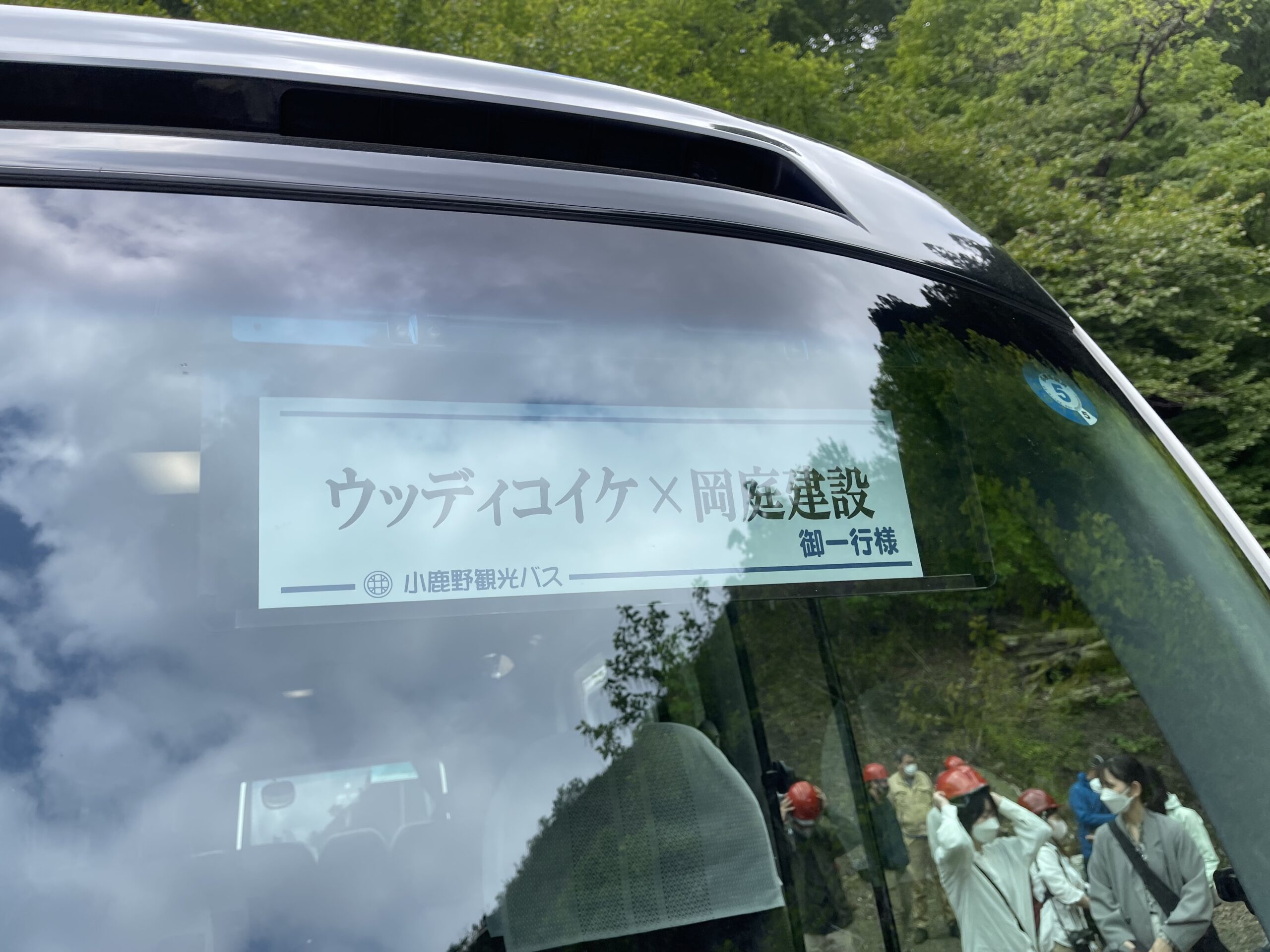

隊長です。ゴールデンウィーク明けの先日、ほぼ全社員で、岡庭建設の国産構造木材を提供してくれている秩父の製材会社「ウッディーコイケ」さんへ見学しに行って参りました。ウッディーさんは、秩父で製材業とプレカット等(部材加工)を営んでいる会社で、私たちと長年にわたり多摩産材やその他の木材関連でお付き合いさせていただいておりますと言うことで、全社員でバスに乗って秩父へゴー!。

2023.05.22(月)

タグ一覧

- 和國商店

- 空家利活用

- 空家改修

- リノベーション

- GO!YKKAP

- 高橋克典

- 住宅ローン減税

- 固定資産税減免

- 国土交通省

- ZEH住宅

- 子育て世帯

- 岡庭建設

- おかにわ賃貸

- おかにわ建設東伏見

- NENRIN(年輪)Original Blend Coffee

- トリプレッド

- コーヒー

- HEAT20

- G2やG3

- 「G2-B」や「G3-A」

- 省エネ住宅

- 断熱性能等級

- 夏期日射取得

- 冷房削減

- 住まい手忘年会

- おかにわファミリー

- BCP(事業継続計画)

- 全木協

- 木造応急仮設住宅

- 避難訓練

- みらいエコ住宅2026事業

- GX志向型住宅

- 長期優良住宅

- ZEH水準住宅

- 既存住宅の省エネリフォーム

- YKKAP

- 住宅医スクール

- 性能向上リノベの会

- 用途地域見直し

- 準防火地域

- 最低敷地面積

- 社員大工

- 大工

- 建設キャリアアップ(CCUS)

- CCUS

- 西東京市

- 地域

- 隊長の活動

- 戸建て賃貸

- GXZEH

- GXZEH-M

- 省エネ新水準・新定義

- 不適合建築・違反建築・検査済証なし

- 木造4階建てアパート

- 性能向上リノベ

- IKEDA隊長チャンネル

- 設計技術

- 建物探訪

- リフォーム・リノベーション

- 現地調査

- 地鎮祭

- 外部イベント

- 情報

- 社内

- まち探訪・建物探訪

- メディア関連

- 西東京市エコプラザセミナー

- 表彰・受賞

- ゼロエミガルテン

- 講演・講師

- 見学会

- 新築

- 隊長ニュース

- リノベ

- 分譲

- 性能