IKEDA隊長コラムCOLUMN

2025年の記事(100件)

記事一覧へ

2025年仕事納め〜2026年へ

皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。本日、岡庭建設は2025年の仕事納めを迎えました。本年も住まい手の皆様、地域の皆様、そして共に家づくりに励んだ協力業者の皆様に多大なるご支援をいただき、心より感謝申し上げます。

2025.12.26(金)

55周年記念「NENRIN」オリジナルブレンドコーヒーが完成!

皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。本日、皆様に特別なお知らせがあります。私たちおかにわグループは、2026年末に創業55周年を迎えます。その記念として、半年以上の時間をかけて開発してきたオリジナルブレンドコーヒー「NENRIN(年輪)Original Blend Coffee」が、いよいよ本日12月22日より販売開始となります。

2025.12.22(月)

HEAT20シンポジウム/「夏期・中間期」の性能が重要に

皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。建築技術の先を見据えた取り組み団体でもあるHEAT20。先日、そのHEAT20のシンポジウムにパネラーとして登壇させていただきました。テーマは、これからの住宅における「夏期・中間期」の性能について。実は、このテーマは私自身にとっても大きな学びの機会となりました。

2025.12.14(日)

住まい手忘年会2025/絆を深めた一日

皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。師走の慌ただしい時期ではありますが、今年も恒例の「おかにわファミリー住まい手忘年会」を開催いたしました。2025年も岡庭ファミリーの皆様、そしてスタッフ一同、総勢130名以上が一堂に会し、楽しく温かい時間を過ごすことができました。今年の忘年会も、実に幅広い年代の住まい手の皆様にお集まりいただきました。築20年以上という長いお付き合いをいただいている方から、今年完成したばかりのピカピカのお家に住まわれている方まで。それぞれの時代、それぞれの想いで建てられた家が、今もなお住まい手の皆様の暮らしを支えていることを、改めて実感する機会となりました。住宅の性能基準は、この20年余りで大きく進化してきました。断熱性能や耐震性能についても、当時と現在では求められる水準が異なります。しかし、どの時代に建てられた家であっても、その時代、先の時代を見据えた最適解をと想いを込めて建築してきたものであり、そこで暮らす皆様の大切な住まいであることに変わりはありませんね。

2025.12.09(火)

遠足?ではなく避難訓練/BCP改訂

皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。昨日は早朝から、全社員を集まり重要な取り組みを実施しました。改訂した社内BCP(事業継続計画)の全社員説明会&意見交換、そして避難訓練です。遠足ではありません(笑)。真剣に、本気で取り組んだ一日でした。

2025.12.06(土)

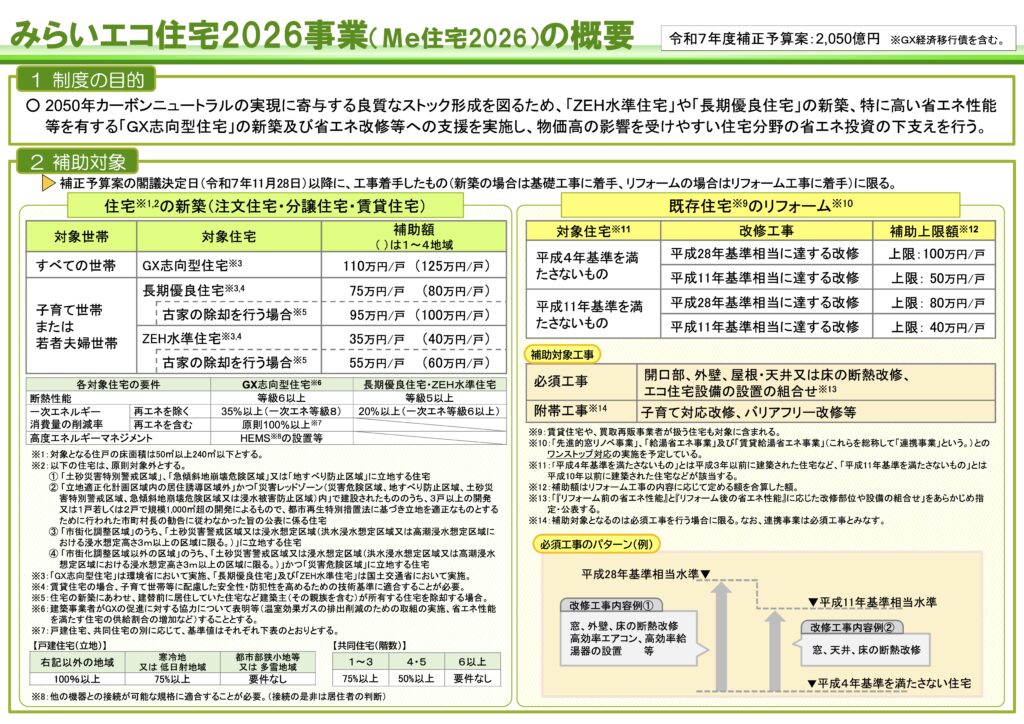

みらいエコ住宅2026事業はじまる

皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。本日は、最新ニュースのお知らせです。 令和7年度補正予算案で、住宅の省エネ化を支援する新しい補助金制度「みらいエコ住宅2026事業(Me住宅2026)」が発表されました。総額2,050億円という大規模な予算が組まれたこの制度、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた重要な施策として位置づけられています。今回は、この制度の内容と、私たち岡庭建設の住宅を含めお伝えいたします。

2025.11.30(日)

住宅医2025にて特別講演を

皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。今回は活動報告的コラムになりますが、先日、品川のYKK APショールームにて開催された「住宅医スクール2025」主催、「性能向上リノベの会」共催の勉強会にてお話しさせて頂きました(オンライン300名程+会場にて)。

2025.11.24(月)

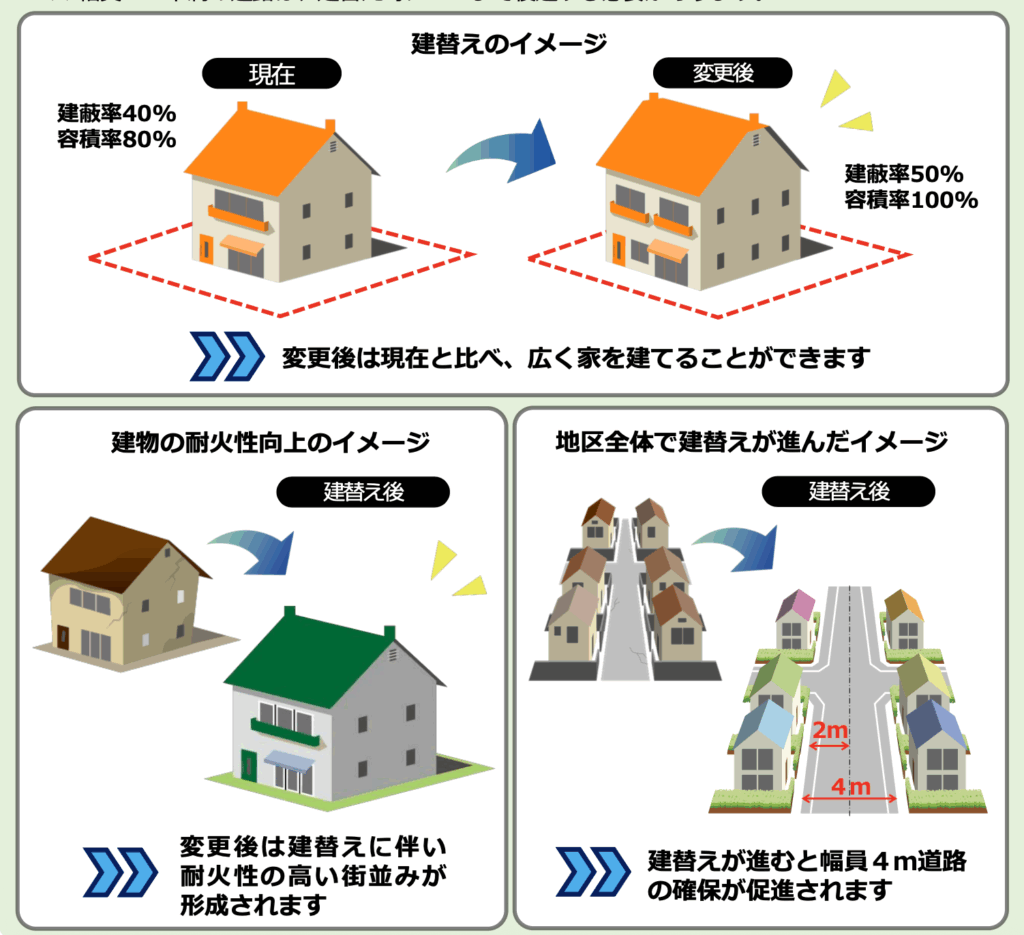

西東京市の用途地域見直しへ

皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。現在地元西東京市の用途地域見直しが進められています。市内の低層住宅地区において、「敷地面積の最低限度の指定」と「建蔽率・容積率の見直し」、そして「準防火地域の指定」が進められています。令和8年3月の告示を目指して、現在、都市計画変更原案についての説明会が開催されているようです。この見直しは、西東京市にお住まいの方、これから土地を購入される方、建て替えを検討、増築リフォーム、リノベされる方にとって、非常に重要な内容ですので、地元工務店として、この都市計画変更が皆様の住まいづくりにどのような影響を与えるのか、現段階の情報からお伝えできればです。

2025.11.17(月)

東京大工塾&岡庭建設を視察

皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。11月7日(金)〜8日(土)、JBN(一般社団法人全国工務店協会)主催の「東京大工塾・岡庭建設&ハウステックス視察」が開催され、全国から社員大工育成に取り組む工務店の皆さまをお迎えいたしました。二日間にわたる充実した視察研修会のその模様とは・・・・

2025.11.09(日)

エコプラザ西東京主催「省エネセミナー」講師を

皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。先日、西東京市のエコプラザ西東京にて開催された「知っておきたい!省エネ住宅〜新築・リフォームのポイント〜」の講座で講師を務めさせていただきました。今回のセミナーは、定員20名のところ満員かつキャンセル待ちが出るほどの盛況ぶりで、市民の皆様の省エネ住宅への関心の高さを改めて実感する機会となりました。

2025.11.03(月)

タグ一覧

- 和國商店

- 空家利活用

- 空家改修

- リノベーション

- GO!YKKAP

- 高橋克典

- 住宅ローン減税

- 固定資産税減免

- 国土交通省

- ZEH住宅

- 子育て世帯

- 岡庭建設

- おかにわ賃貸

- おかにわ建設東伏見

- NENRIN(年輪)Original Blend Coffee

- トリプレッド

- コーヒー

- HEAT20

- G2やG3

- 「G2-B」や「G3-A」

- 省エネ住宅

- 断熱性能等級

- 夏期日射取得

- 冷房削減

- 住まい手忘年会

- おかにわファミリー

- BCP(事業継続計画)

- 全木協

- 木造応急仮設住宅

- 避難訓練

- みらいエコ住宅2026事業

- GX志向型住宅

- 長期優良住宅

- ZEH水準住宅

- 既存住宅の省エネリフォーム

- YKKAP

- 住宅医スクール

- 性能向上リノベの会

- 用途地域見直し

- 準防火地域

- 最低敷地面積

- 社員大工

- 大工

- 建設キャリアアップ(CCUS)

- CCUS

- 西東京市

- 地域

- 隊長の活動

- 戸建て賃貸

- GXZEH

- GXZEH-M

- 省エネ新水準・新定義

- 不適合建築・違反建築・検査済証なし

- 木造4階建てアパート

- 性能向上リノベ

- IKEDA隊長チャンネル

- 設計技術

- 建物探訪

- リフォーム・リノベーション

- 現地調査

- 地鎮祭

- 外部イベント

- 情報

- 社内

- まち探訪・建物探訪

- メディア関連

- 西東京市エコプラザセミナー

- 表彰・受賞

- ゼロエミガルテン

- 講演・講師

- 見学会

- 新築

- 隊長ニュース

- リノベ

- 分譲

- 性能