ZEHが変わる?

皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。

本日は一日会社の駐車場や、ふじまちテラス(モデルハウス)等を開放してマルシェを開催する一日。ちょっとお天気が・・・ですが、スタッフ一同、岡庭建設の住まい手様と地域の方々にご来場いただき、知育の食やサービス、そして建築の「技」を介しより、この街に魅力があることを伝えていきたいと思います!。ぜひご来場くださいませ!。

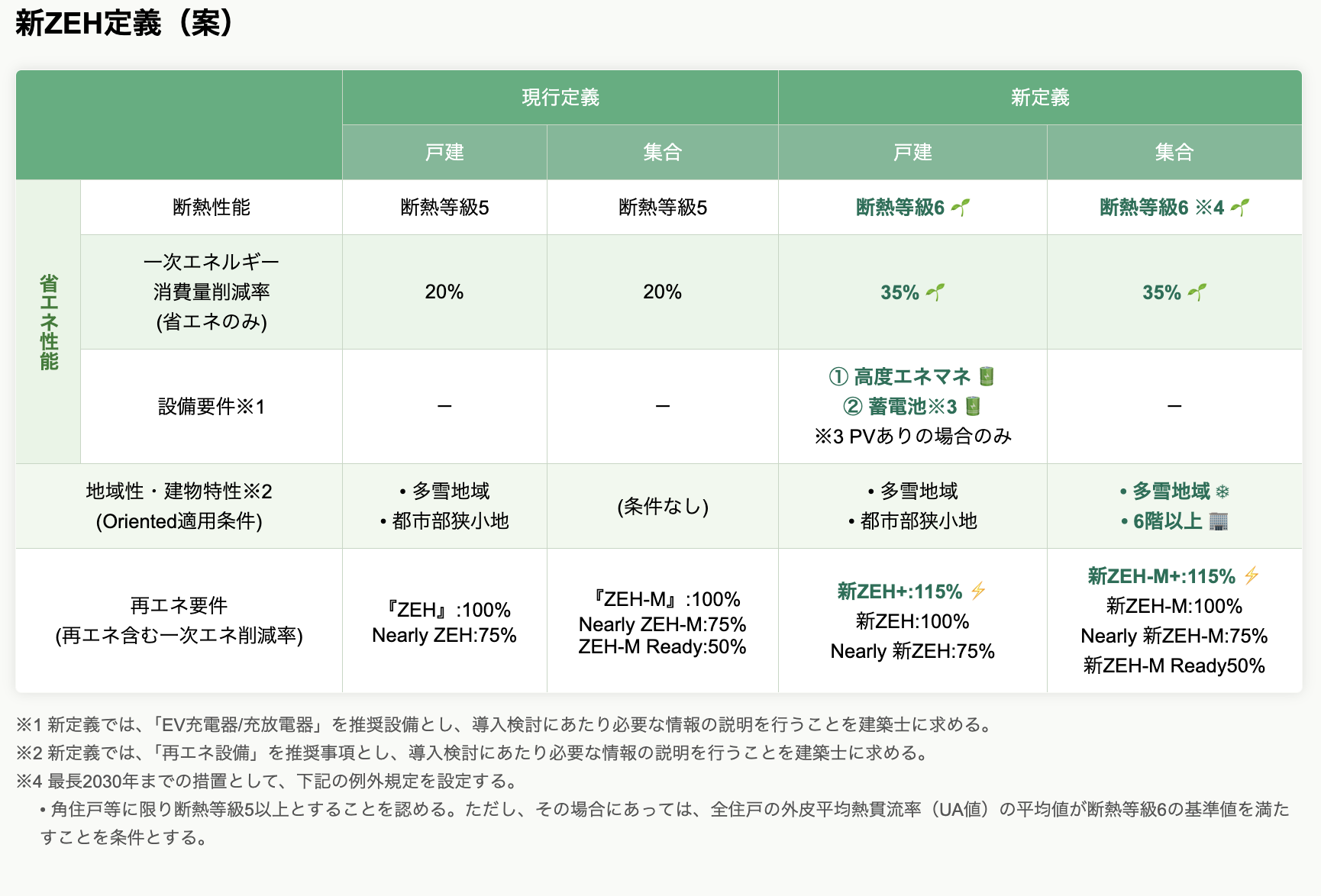

さて、その模様は後日コラムでもお伝えしますが、今後の家造りに影響するような情報がはいりましたのでお知らせしておきますね。先日、5月12日に開催された「第48回省エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委員会」で、ZEHの定義見直し案が示されましたとの情報を団体より確認しました。

新しい定義のポイントは3つ!

◯断熱等級6が基本要件に

◯一次エネルギー消費量削減率35%以上が必須に

◯戸建て住宅は蓄電池(5kWh以上)と高度エネルギーマネジメントが必要に

これまでのZEHは断熱等級5でOKでしたが、さらにレベルアップしますね。

ただ、嬉しいことに当社ではすでに東京ゼロエミ住宅の水準B(令和6年10月の水準)で建築していますので、今回の新基準への移行も特に問題なく対応できます。むしろ、私たちがこれまで標準としてきた仕様が、業界標準になるという流れで心強く感じています。ちなみに、太陽光パネルなどの再エネ設備を設置しない場合は、蓄電池の設置は求められないようです。でも、東京ゼロエミ住宅(助成事業等)は再エネ設備が前提なので、ほとんどの場合は必要になるでしょうね。

断熱等級5と6、どう違うの?

「等級が1つ上がるって、実際どれくらい違うの?」という声が聞こえてきそうですね。

断熱等級5は、住宅の外皮平均熱貫流率(UA値)が地域区分ごとに設定されていて、例えば東京(地域区分6)なら0.60W/(㎡・K)以下が基準です。

対して断熱等級6では、同じ東京でUA値が0.46W/(㎡・K)以下と強化されます。数字上では大きな差は感じられませんが、断熱性能や開口部の性能をそれなりに高めないと意外とこの等級6は届かないんですね。それが基準になるので、今後は一定技術ばないと設計も建築も難しくなりそうです。

岡庭建設では、等級6や6.5(存在しない指標ですが)や等級7で建築することもありますし、社内で断熱の計算やエネルギー計算等もできてしまうので、計画建物とニラメッコしながら断熱等級を導くことができています。

資料をもとに表を作成

蓄電池+太陽光でレジリエンス住宅に

蓄電池の標準装備は、私が長年提案してきた「レジリエンス住宅」の考え方にぴったり合います!

当社がこれまで完成させた住宅でも、太陽光+蓄電池を導入するケースは多いですね。売電は10年間だけですし、その後のことや、電気代のことを考慮すると、そして手厚き東京島の補助金等があることでより導入がしやすいのもあります。また、実際には停電時には、自力で家中の電気が賄えるので(蓄電していれば)太陽光発電を設置する方には必要な付属パーツかもしれませんね。当然ながら、メンテや廃棄のこともありますが、上がり続ける電気代やいつ起きるか分からない有事の準備を含めしっかり考える必要はあるかと思います。

今回の見直しでは、再エネ設備の設置が難しい住宅向けの「ZEH Oriented」の条件も変更されます。

戸建て住宅:多雪地域・都市部狭小地が対象(従来通り)

マンション:多雪地域に加え「6階建て以上」も対象に

ただし、Orientedが適用される場合でも、建築士による再エネ設置についての説明が要件となります。つまり「再エネを付けられなくてもいいけど、検討はしっかりとしましょう」という姿勢ですね。ZEH+の基準も引き上げられます!再エネを含む一次エネルギー削減率が、現行の100%から115%になるんです。

これはどういうことかというと、ZEH+は通常のZEHよりさらに省エネ性能を高めた住宅。

当社では現在。東京ゼロエミ住宅の水準B(断熱等級6相当)をベースとして取り組んでいます。また、その取組や環境方住宅を先導してきたことが、エコビルダーとして企業表彰を拝受したのだと思います。ZEHの水準も大きく引き上げられる方向であるのは喜ばしいことですが、更にその先を見据え確たる設計技術と施工技術をより向上させてきたいと思います。ということで、今回はZEHの定義が検討されていることに触れてみました。参考になれば幸いです。

隊長

タグ一覧

- KODATE

- 高性能賃貸住宅

- ROEMI

- 賃貸・長屋住宅

- 東京ゼロエミ住宅

- 賃貸管理

- 岡庭建設の取組

- 地域工務店

- マテックス

- 真健省Buフォーラム

- 床暖房

- 床下エアコン

- パッシブ冷暖

- 断熱性能等級6・7

- 体感温度

- エアコン1台

- 残クレ

- 残価設定ローン

- 東京

- メガバンク

- 木造住宅の耐震診断と補強方法(2025年改訂版)

- 耐震診断

- 耐震補強

- 耐震診断士

- 東京都耐震診断事務所

- 残価設定型住宅ローン

- 住宅金融支援機構

- 住宅価値

- 資産価値

- 残価設定

- 残価式住宅ローン

- 和國商店

- 空家利活用

- 空家改修

- リノベーション

- GO!YKKAP

- 高橋克典

- 住宅ローン減税

- 固定資産税減免

- 国土交通省

- ZEH住宅

- 子育て世帯

- 岡庭建設

- おかにわ賃貸

- おかにわ建設東伏見

- NENRIN(年輪)Original Blend Coffee

- トリプレッド

- コーヒー

- HEAT20

- G2やG3

- 「G2-B」や「G3-A」

- 省エネ住宅

- 断熱性能等級

- 夏期日射取得

- 冷房削減

- 住まい手忘年会

- おかにわファミリー

- BCP(事業継続計画)

- 全木協

- 木造応急仮設住宅

- 避難訓練

- みらいエコ住宅2026事業

- GX志向型住宅

- 長期優良住宅

- ZEH水準住宅

- 既存住宅の省エネリフォーム

- YKKAP

- 住宅医スクール

- 性能向上リノベの会

- 用途地域見直し

- 準防火地域

- 最低敷地面積

- 社員大工

- 大工

- 建設キャリアアップ(CCUS)

- CCUS

- 西東京市

- 地域

- 隊長の活動

- 戸建て賃貸

- GXZEH

- GXZEH-M

- 省エネ新水準・新定義

- 不適合建築・違反建築・検査済証なし

- 木造4階建てアパート

- 性能向上リノベ

- IKEDA隊長チャンネル

- 設計技術

- 建物探訪

- リフォーム・リノベーション

- 現地調査

- 地鎮祭

- 外部イベント

- 情報

- 社内

- まち探訪・建物探訪

- メディア関連

- 西東京市エコプラザセミナー

- 表彰・受賞

- ゼロエミガルテン

- 講演・講師

- 見学会

- 新築

- 隊長ニュース

- リノベ

- 分譲

- 性能