藤本壮介初の大規模個展へ

皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。

先日、六本木ヒルズの森美術館で開催されている建築家「藤本壮介の建築:原初・未来・森」展に行ってきました!大阪万博での経験がまだ記憶に新しい中、藤本壮介氏の建築哲学を網羅的に体験できるまたとない機会でした。

6月に社内研修で大阪万博を訪れた際、藤本氏が会場デザインプロデューサーとして手がけた「大屋根リング」に釘付けになってしまい、他のパビリオンを見逃してしまうほど・・笑。直径615メートル、高さ約20メートル、1周約2キロメートルという世界最大級の木造建築物。その圧倒的なスケールと、CLT(直交集成板)を駆使した技術的な挑戦に、建築技術者として心が震えましたのを記憶しています。。そんな感動がまだ冷めやらぬ中での今回の展覧会訪問。藤本建築の四半世紀にわたる実践を知る貴重な機会となりました。

展覧会のタイトルにもある「森」。藤本氏は北海道内の街、雑木林で育ち、その原風景が創作の原点になっているとか。興味深いのは、自然の森だけでなく、東京のような巨大都市の入り組んだ路地や雑多な風景にも「森」の要素を見出している点ですね。確かに、森も都市も、小さな要素が複層的に積み重なり、全体として一つの生態系を形成している。この視点は、私たち工務店が住まいづくりをする上でも非常に示唆に富んでいます。一軒の家も、様々な要素が有機的に結びついて初めて「住まい」という生態系になりますからね。

今回の展覧会で特に印象的だったのは、単なる模型や図面の展示にとどまらない、体験型の展示構成でした。

万博会場の大屋根リングの一部を5分の1スケールで再現した展示では、実際に内部を歩くことができます。モックアップとはいえ、木造構造の継手や仕口の精巧さ、空間のスケール感を体感できる貴重な機会でした。床には人の模型が配置され、実際の使われ方をイメージできる工夫も。また、構造的技術も。木材と木材の仕口となる部分のモックアップ、巨大木造建築ですから建物重量が乗せ合う部分、、「のめり込み」となる部分には鉄のプレートが組み込まれ、のめり込みを防止する策が公開されているのも見応えありました。この部分は、各ゼネコンの特許たる仕口で各会社によって異なるんですね。リングも巨大ゆえ、工区(工事エリア)事に建築方法が異なるのも玄人好みの見応え。今一度万博に行きたくなります。

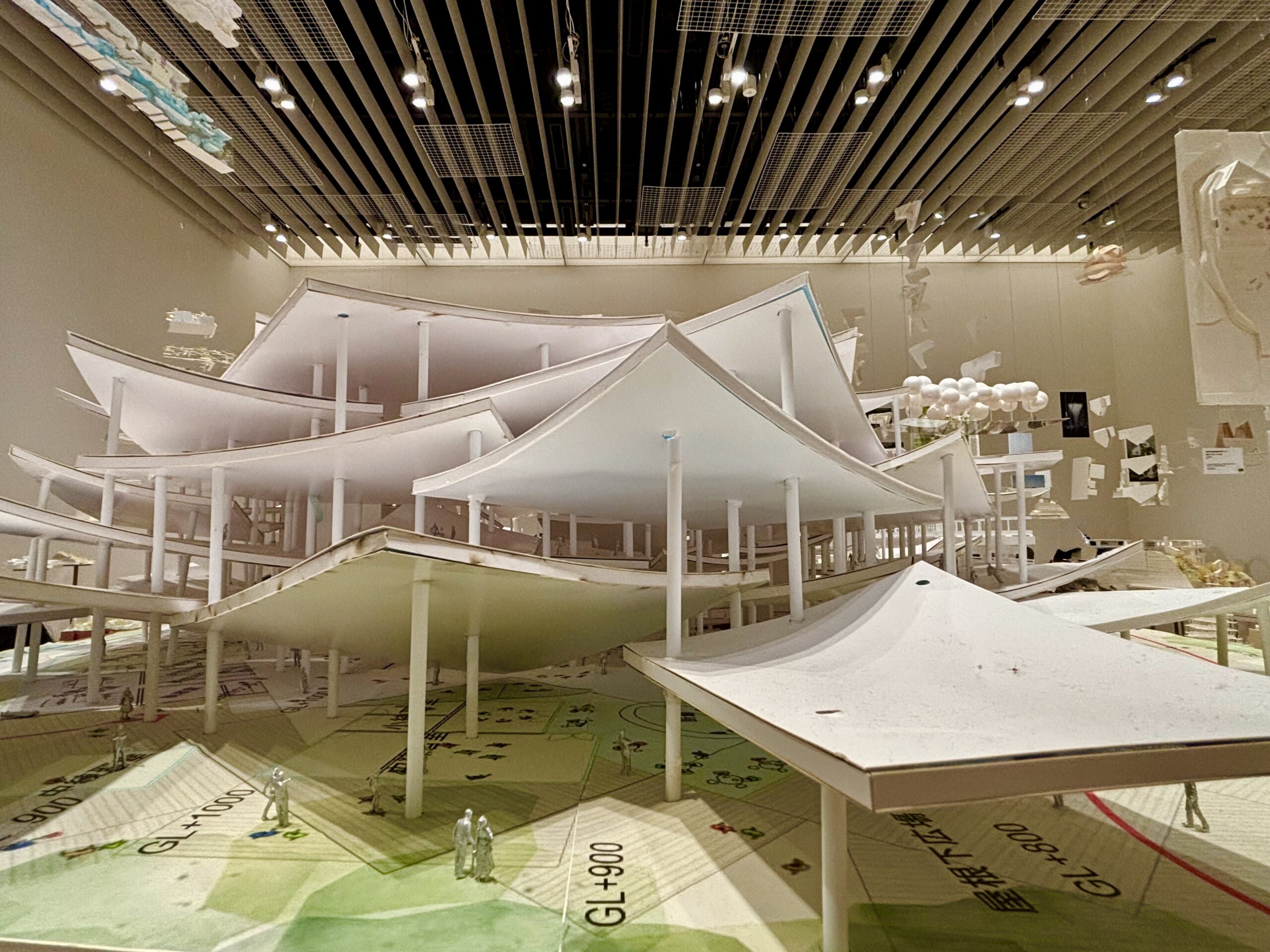

展覧会で個人的に最も楽しみになったのが、2030年頃完成予定の「国際センター駅北地区複合施設」です。

その設計案の魅力は、公園のように開かれた公共性にあります。大小の屋根が丘のように連なり、人々が自由に歩き回れるランドスケープのような建築は、周辺の豊かな自然と一体化します。中心の大ホールを核に、ラウンジやテラスが花びらのように広がり、多様な活動や交流を誘発。「創造の広場」として、訪れる誰もが思い思いの時間を過ごせる、杜の都にふさわしい開放的な空間となることが期待されています。

もう一つ、飛騨古川駅東開発プロジェクトの模型も◎。広大な空間に広がるような、機能的な空間設計。商業施設と地域コミュニティーが一体化した建築だと思います。このプロジェクトは、飛騨高山大学(仮称)との連携も含め、地域活性化の新しいモデルとなる可能性を秘めています。全天候型の子どもの遊び場、学生寮、ラーニングコモンズなど、多様な機能が路地空間でつながり、緑化された大屋根広場が全体を包み込む。まるで建築そのものが一つの「森」となって、地域に新たな生態系を生み出すような計画です。こちらも2028年頃完成予定とかです。

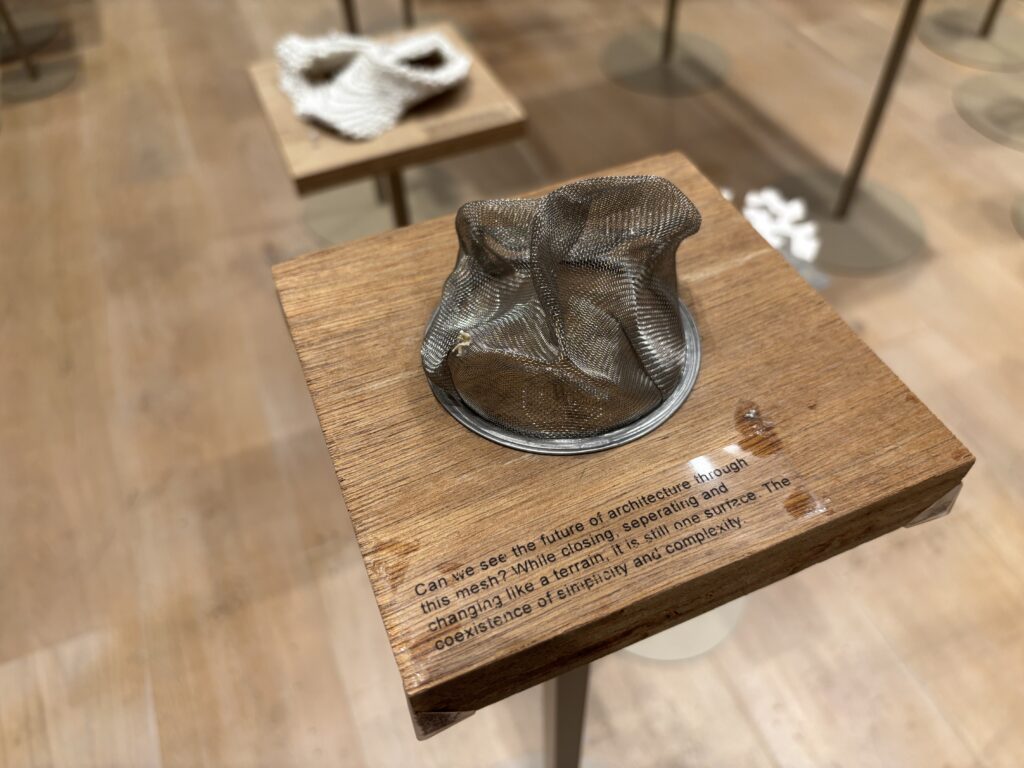

それから、マッチ箱に、急須網・・。建築はスケールですから、マッチ箱一つにしても箱と引き出しの中に人が入れたならの発想、そして、急須網を「いびつ」にすることで生まれる造形・・・。なんだか隊長も若き頃に考えていたことが蘇りました・・・笑。

藤本展は、とても大きはスペースでの展示会です。それぞれの視点、それぞれの感性で時間に余裕をもって見られることをオススメします。

皆さんもぜひ、この見ごたえある展覧会で、建築の無限の可能性を体感してみてくださいね。

隊長

タグ一覧

- 残価設定型住宅ローン

- 住宅金融支援機構

- 住宅価値

- 資産価値

- 残価設定

- 残価式住宅ローン

- 和國商店

- 空家利活用

- 空家改修

- リノベーション

- GO!YKKAP

- 高橋克典

- 住宅ローン減税

- 固定資産税減免

- 国土交通省

- ZEH住宅

- 子育て世帯

- 岡庭建設

- おかにわ賃貸

- おかにわ建設東伏見

- NENRIN(年輪)Original Blend Coffee

- トリプレッド

- コーヒー

- HEAT20

- G2やG3

- 「G2-B」や「G3-A」

- 省エネ住宅

- 断熱性能等級

- 夏期日射取得

- 冷房削減

- 住まい手忘年会

- おかにわファミリー

- BCP(事業継続計画)

- 全木協

- 木造応急仮設住宅

- 避難訓練

- みらいエコ住宅2026事業

- GX志向型住宅

- 長期優良住宅

- ZEH水準住宅

- 既存住宅の省エネリフォーム

- YKKAP

- 住宅医スクール

- 性能向上リノベの会

- 用途地域見直し

- 準防火地域

- 最低敷地面積

- 社員大工

- 大工

- 建設キャリアアップ(CCUS)

- CCUS

- 西東京市

- 地域

- 隊長の活動

- 戸建て賃貸

- GXZEH

- GXZEH-M

- 省エネ新水準・新定義

- 不適合建築・違反建築・検査済証なし

- 木造4階建てアパート

- 性能向上リノベ

- IKEDA隊長チャンネル

- 設計技術

- 建物探訪

- リフォーム・リノベーション

- 現地調査

- 地鎮祭

- 外部イベント

- 情報

- 社内

- まち探訪・建物探訪

- メディア関連

- 西東京市エコプラザセミナー

- 表彰・受賞

- ゼロエミガルテン

- 講演・講師

- 見学会

- 新築

- 隊長ニュース

- リノベ

- 分譲

- 性能