未接道物件でも性能向上リノベが可能に?

皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。

日々の暮らしの中で、住まいの性能を向上させたい、より快適な空間にしたい、と考えることはありませんか。特に、長く住み続けているお住まいでは、断熱性能の向上や耐震性の強化など、現代の基準に合わせたリノベーションを検討される方も多いと思います。

しかし、敷地の条件によっては、大規模なリフォームや増改築が法律上難しい、と諦めてしまっているケースも少なくありません。その代表的な例が、建築基準法で定められた「接道義務」を満たしていない、いわゆる「再建築不可物件」です。

これは、建物の敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない、という決まりです。万が一の火災や救急活動の際に、消防車や救急車がスムーズに近づけるようにするための、安全上非常に重要なルールなのです。

このルールがあるために、道路に面していない路地の奥にあるお住まいなどは、たとえ今建物が建っていても、一度更地にしてしまうと新しい家を建てることができず、大規模なリフォームも難しい、というのがこれまでの常識でした。

しかし、令和6年(2024年)4月1日に、この状況に一筋の光を差し込む、重要な法律の改正が施行されました。本日は、この改正について、意外と知られていないので触れておきたいと思います。

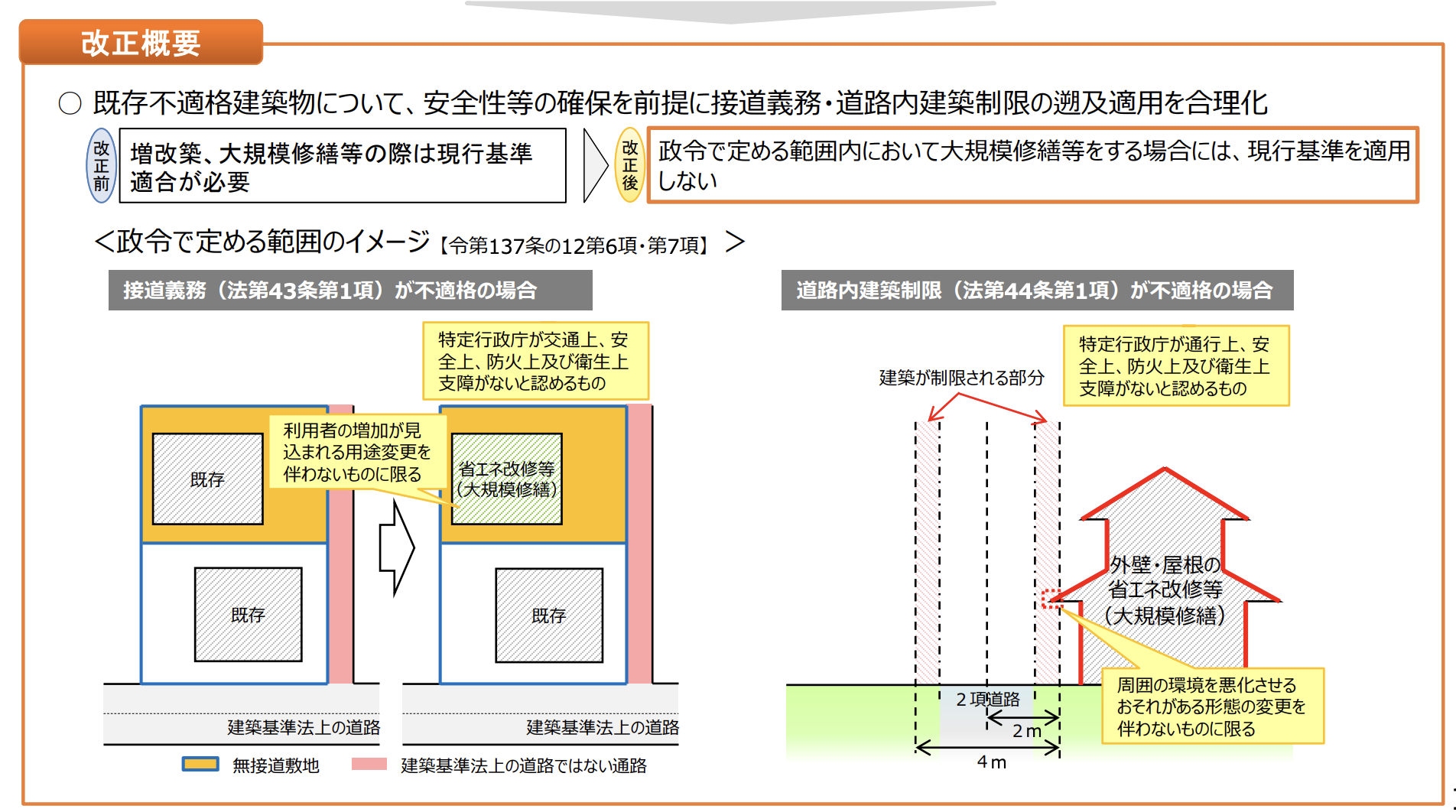

資料:国土交通省より

【諦めないで!】接道のない土地でも、性能向上リノベーションが可能な場合も

今回改正されたのは、既存の不適格な建築物に対する規制の合理化です。少し難しい言葉ですが、簡単に言うと、「一定の条件を満たせば、接道義務を果たしていない敷地にある既存の建物でも、大規模な修繕やリフォームができるようになりますよ」というものです。(新築は不可能です)

これまで、このような敷地では大規模な修繕や模様替えをする際にも、現行の法律(つまり接道義務)に適合させる必要がありました。しかし改正後は、「利用者の増加が見込まれる用途変更を伴わない、省エネ改修などの大規模修繕」であれば、工事が可能になる道が開かれました。例えば、ご両親から受け継いだご実家が路地の奥にあり、今の暮らしに合わせて断熱性を高めたり、間取りを変更したりするような「性能向上リノベーション」が、これに当たります。

重要な注意点:誰でも、どこでも可能、というわけではありません

ここまでお話しすると、「それならうちも!」と希望を持たれる方が多くいらっしゃると思います。しかし、この制度には非常に重要な条件があります。

それは、「特定行政庁が、交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認める場合」に限られる、という点です。「特定行政庁」とは、市役所や区役所の建築指導課などを指します。つまり、個別の案件ごとに、行政の担当者が「この場所、この計画なら、接道していなくても安全は確保できる」と判断して、初めて認められる認定制度なんです。

ですから、我々建築士が敷地の状況や周辺の環境を詳細に調査し、しっかりとした計画書を作成して行政と協議を重ねる、というプロセスが不可欠になります。これは決して簡単な手続きではありませんし、認定される要件として計画や予算など一定のハードルはあると思われます。

ただし、隊長は、この法改正を非常に前向きに捉えています。これまで、立派に建っているにもかかわらず、法律の壁によって手を入れることができず、空き家になってしまったり、寒い・危ない状態のまま住み続けざるを得なかったりしたお住まいが、数多くありました。R6年4月の改正は、そうした建物を「既存ストック」として有効活用し、断熱改修などを通じて資産価値を高め、ひいては脱炭素社会の実現にも貢献しようという、国の大きな意思の表れだと考えています。

しかし、繰り返しになりますが、大前提は「安全の確保」であり判断者は特定行政庁です。その行政に対して、安全上防火上他、何が各行政によって要件なのかなどは、それぞれの地域によって異なりますので、相談と建設的な話し合いも必要だと思います。

ご自身の土地が該当するのか、どのようなリノベーションが可能なのか。こうした判断には、建築基準法だけでなく、各特定行政庁との相談が重要であり、多岐にわたる専門知識が必要です。

もし、ご実家や今お住まいの家が「再建築不可かもしれない」と諦めかけている方、あるいは性能向上のためのリフォームを検討しているけれど敷地の条件で悩んでいる方がいらっしゃいましたら、可能不可能、どうなるかは分かりませんが相談しなければ始まりませんので、ぜひ一度、私たちのような建築士等にご相談くださいね。

すぐに「できる・できない」の答えは出ないかもしれません。しかし、粘り強く調査し、可能性を探ることで、皆様の大切な住まいを未来へつなぐお手伝いができると信じています。本情報が参考になれば幸いです。

隊長

相談は↓からどうぞ

タグ一覧

- 岡庭裕貴

- 栃木シティ

- 横浜FC

- 名波浩

- 空き家利活用

- テレ東

- NIKKEI NEWS NEXT

- 空き家

- 和国商店

- KODATE

- 高性能賃貸住宅

- ROEMI

- 賃貸・長屋住宅

- 東京ゼロエミ住宅

- 賃貸管理

- 岡庭建設の取組

- 地域工務店

- マテックス

- 真健省Buフォーラム

- 床暖房

- 床下エアコン

- パッシブ冷暖

- 断熱性能等級6・7

- 体感温度

- エアコン1台

- 残クレ

- 残価設定ローン

- 東京

- メガバンク

- 木造住宅の耐震診断と補強方法(2025年改訂版)

- 耐震診断

- 耐震補強

- 耐震診断士

- 東京都耐震診断事務所

- 残価設定型住宅ローン

- 住宅金融支援機構

- 住宅価値

- 資産価値

- 残価設定

- 残価式住宅ローン

- 和國商店

- 空家利活用

- 空家改修

- リノベーション

- GO!YKKAP

- 高橋克典

- 住宅ローン減税

- 固定資産税減免

- 国土交通省

- ZEH住宅

- 子育て世帯

- 岡庭建設

- おかにわ賃貸

- おかにわ建設東伏見

- NENRIN(年輪)Original Blend Coffee

- トリプレッド

- コーヒー

- HEAT20

- G2やG3

- 「G2-B」や「G3-A」

- 省エネ住宅

- 断熱性能等級

- 夏期日射取得

- 冷房削減

- 住まい手忘年会

- おかにわファミリー

- BCP(事業継続計画)

- 全木協

- 木造応急仮設住宅

- 避難訓練

- みらいエコ住宅2026事業

- GX志向型住宅

- 長期優良住宅

- ZEH水準住宅

- 既存住宅の省エネリフォーム

- YKKAP

- 住宅医スクール

- 性能向上リノベの会

- 用途地域見直し

- 準防火地域

- 最低敷地面積

- 社員大工

- 大工

- 建設キャリアアップ(CCUS)

- CCUS

- 西東京市

- 地域

- 隊長の活動

- 戸建て賃貸

- GXZEH

- GXZEH-M

- 省エネ新水準・新定義

- 不適合建築・違反建築・検査済証なし

- 木造4階建てアパート

- 性能向上リノベ

- IKEDA隊長チャンネル

- 設計技術

- 建物探訪

- リフォーム・リノベーション

- 現地調査

- 地鎮祭

- 外部イベント

- 情報

- 社内

- まち探訪・建物探訪

- メディア関連

- 西東京市エコプラザセミナー

- 表彰・受賞

- ゼロエミガルテン

- 講演・講師

- 見学会

- 新築

- 隊長ニュース

- リノベ

- 分譲

- 性能