西東京市の用途地域見直しへ

皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。

現在地元西東京市の用途地域見直しが進められています。市内の低層住宅地区において、「敷地面積の最低限度の指定」と「建蔽率・容積率の見直し」、そして「準防火地域の指定」が進められています。令和8年3月の告示を目指して、現在、都市計画変更原案についての説明会が開催されているようです。

この見直しは、西東京市にお住まいの方、これから土地を購入される方、建て替えを検討、増築リフォーム、リノベされる方にとって、非常に重要な内容ですので、地元工務店として、この都市計画変更が皆様の住まいづくりにどのような影響を与えるのか、現段階の情報からお伝えできればです。

なぜ今、用途地域の見直しが必要なのか

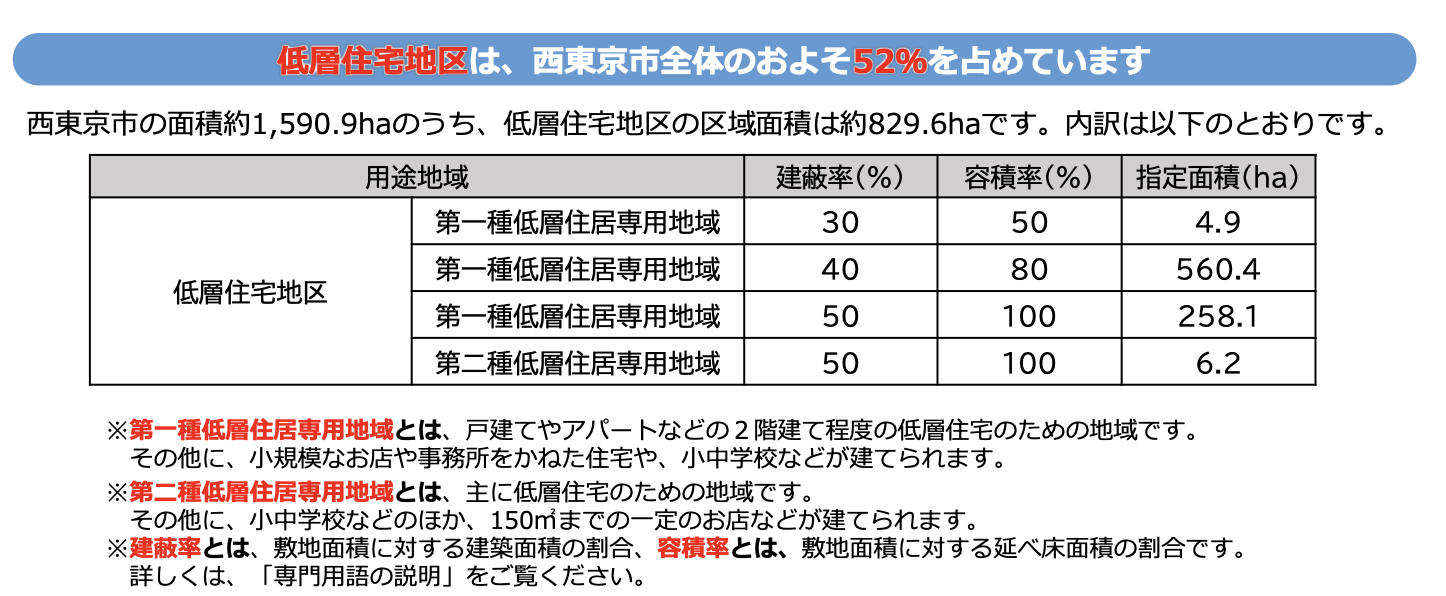

資料は西東京市HPから抜粋

西東京市の低層住宅地区は、市面積の約52%を占めています(市のHP資料による)。しかし近年、かつて200㎡だった土地が、相続や売却のタイミングで小さな区画に細分化されるケースが増えていると、私も日々の業務の中で実感しています。住宅取得の観点から一定の規模(例えば100㎡程度)に分割することは必要かもしれませんが、こうした細分化が無秩序に進むことは、街のあり方(住環境)を維持する観点からも、一定の規制が必要だと考えます。

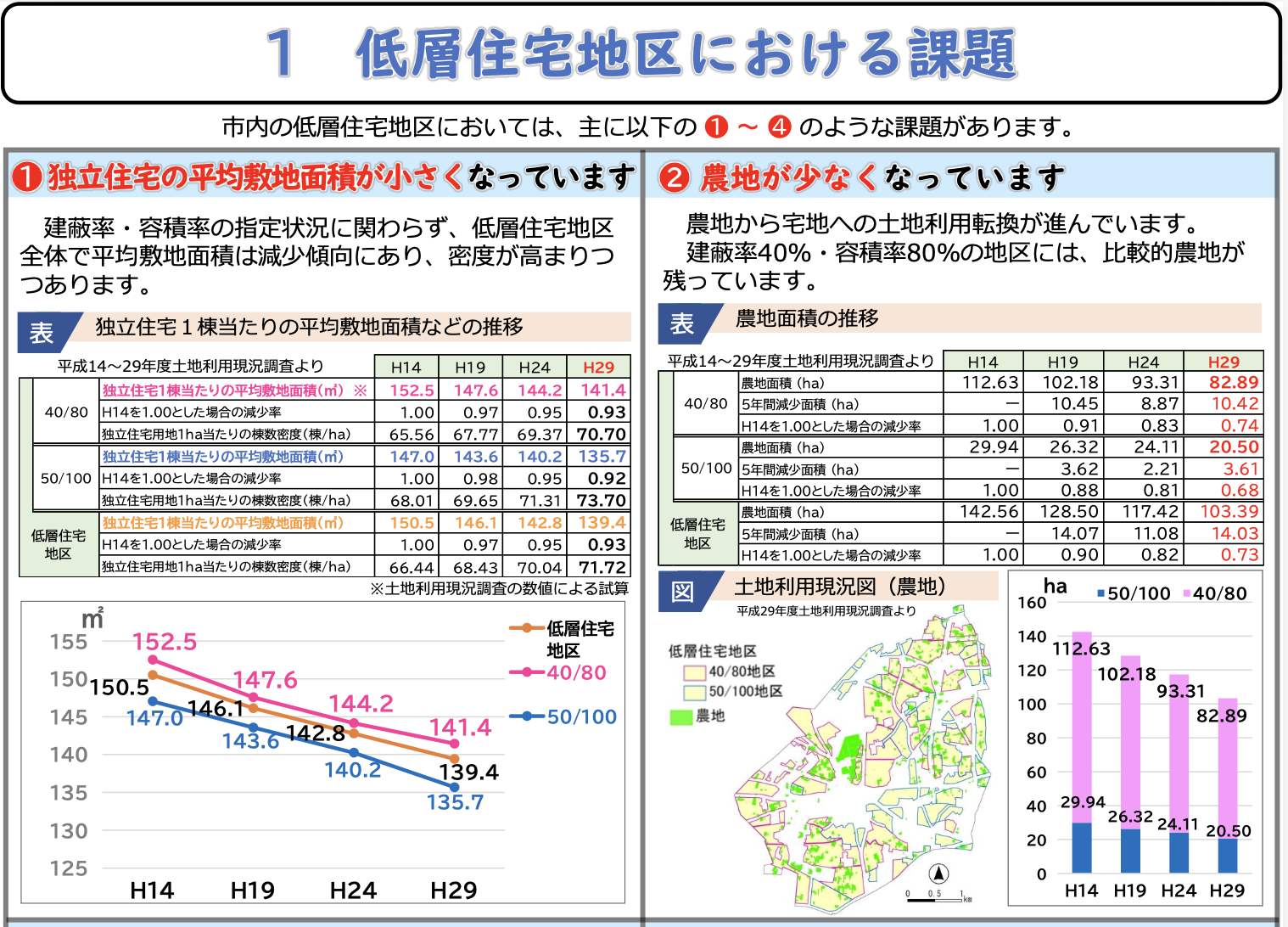

市の調査によると、低層住宅地区全体で独立住宅1棟あたりの平均敷地面積は減少傾向にあり、平成14年から平成29年の15年間で約7%減少しています。さらに深刻なのは、建物の老朽化です。低層住宅地区では建物の約40%が築30年以上経過しており、そのうち約20%は旧耐震基準(昭和55年以前)の建物です。木造・防火造の建物が全体の約90%を占め、火災時の延焼リスクが高い状況にあります。これらの課題に対応するため、西東京市は都市計画マスタープランに基づき、良好な住環境の維持と防災性の向上を目指した用途地域の見直しを進めているのようです。

資料は西東京市HPから抜粋

見直しの2つの柱

今回の見直しは、大きく2つの方針で進められています。

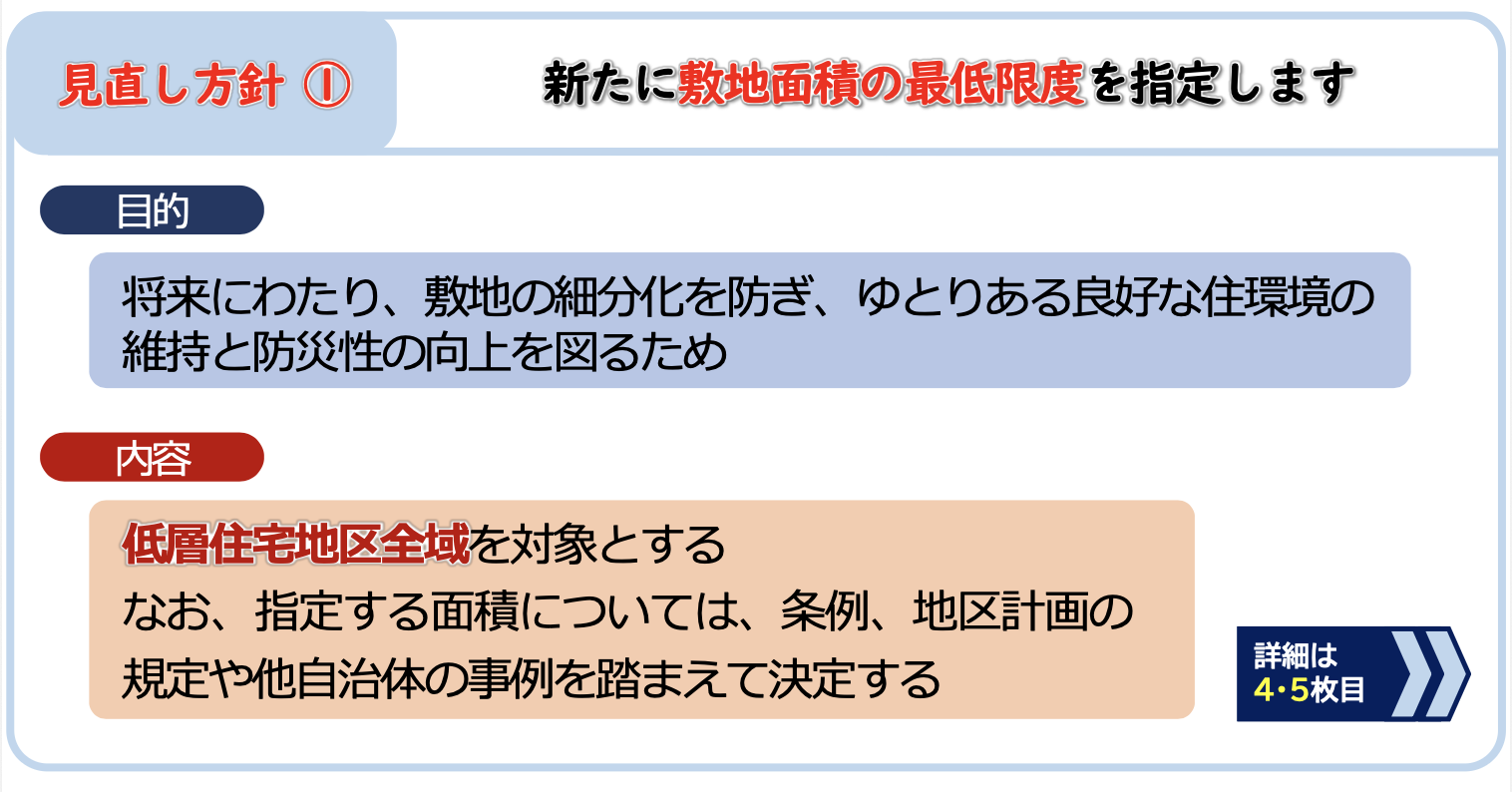

見直し方針① 敷地面積の最低限度を新たに指定

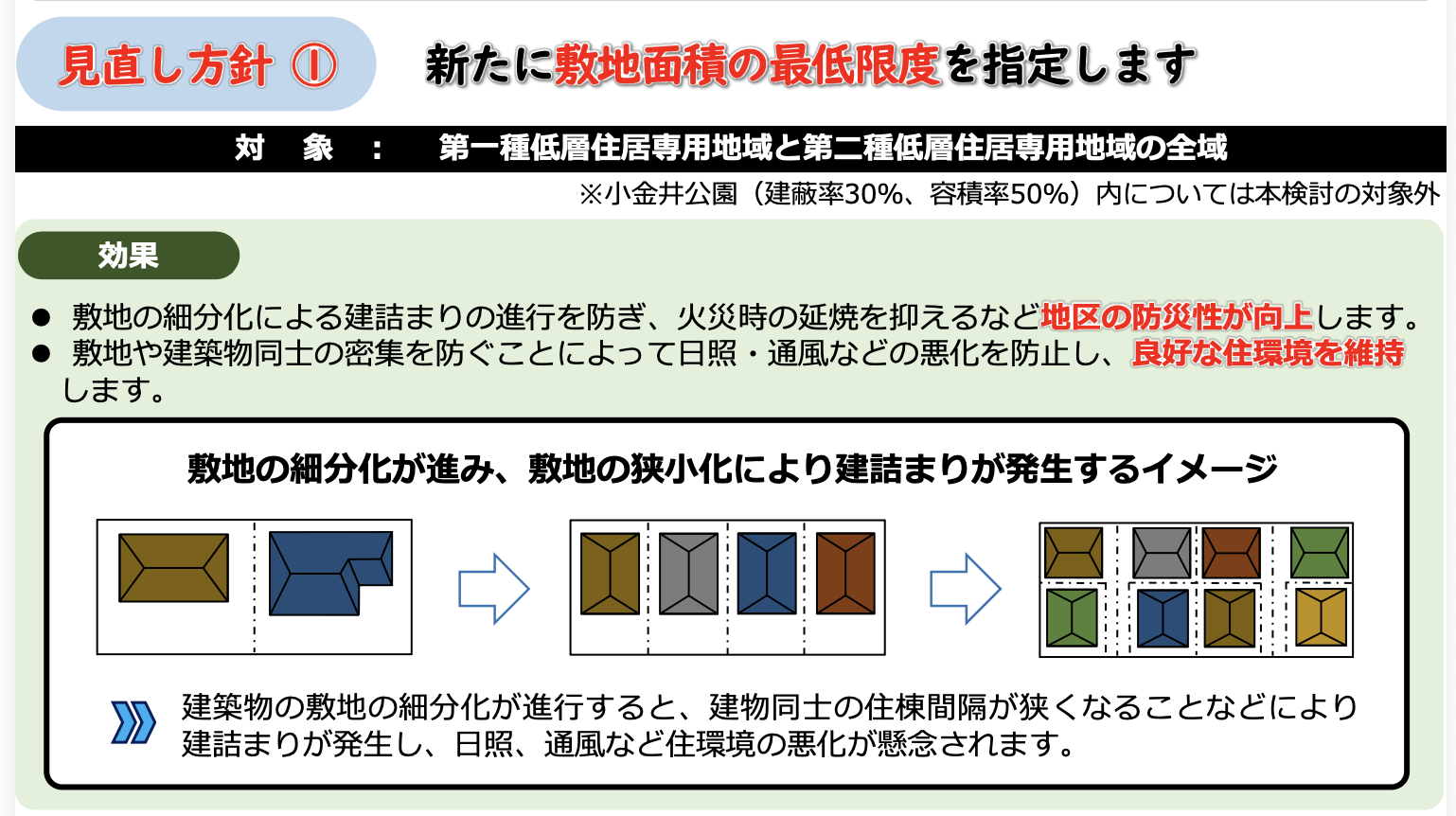

第一種・第二種低層住居専用地域の全域を対象に、敷地面積の最低限度が新たに指定されます。

指定面積(原案)

建蔽率50%・容積率100%の地区:100㎡

建蔽率40%・容積率80%の地区:110㎡

この指定により、これ以上の敷地の細分化を防ぎ、火災時の延焼を抑えるなど地区の防災性が向上します。また、敷地や建築物同士の密集を防ぐことで、日照・通風などの悪化を防止し、良好な住環境を維持することができます。重要なポイントは、既に敷地面積の最低限度を下回っている土地については、それ以上分割しなければ建築可能という点です。例えば、70㎡の土地をお持ちの場合、そのままであれば建て替えができますが、さらに分割することはできません。近隣自治体を見ると、杉並区は建蔽率40%の地区で100㎡、武蔵野市は建蔽率40%・50%の地区で120㎡、三鷹市は100㎡を指定しており、西東京市の基準は周辺と比較しても妥当な水準と言えます。(2025年11月時点)

見直し方針② 建蔽率・容積率の見直しと準防火地域の指定

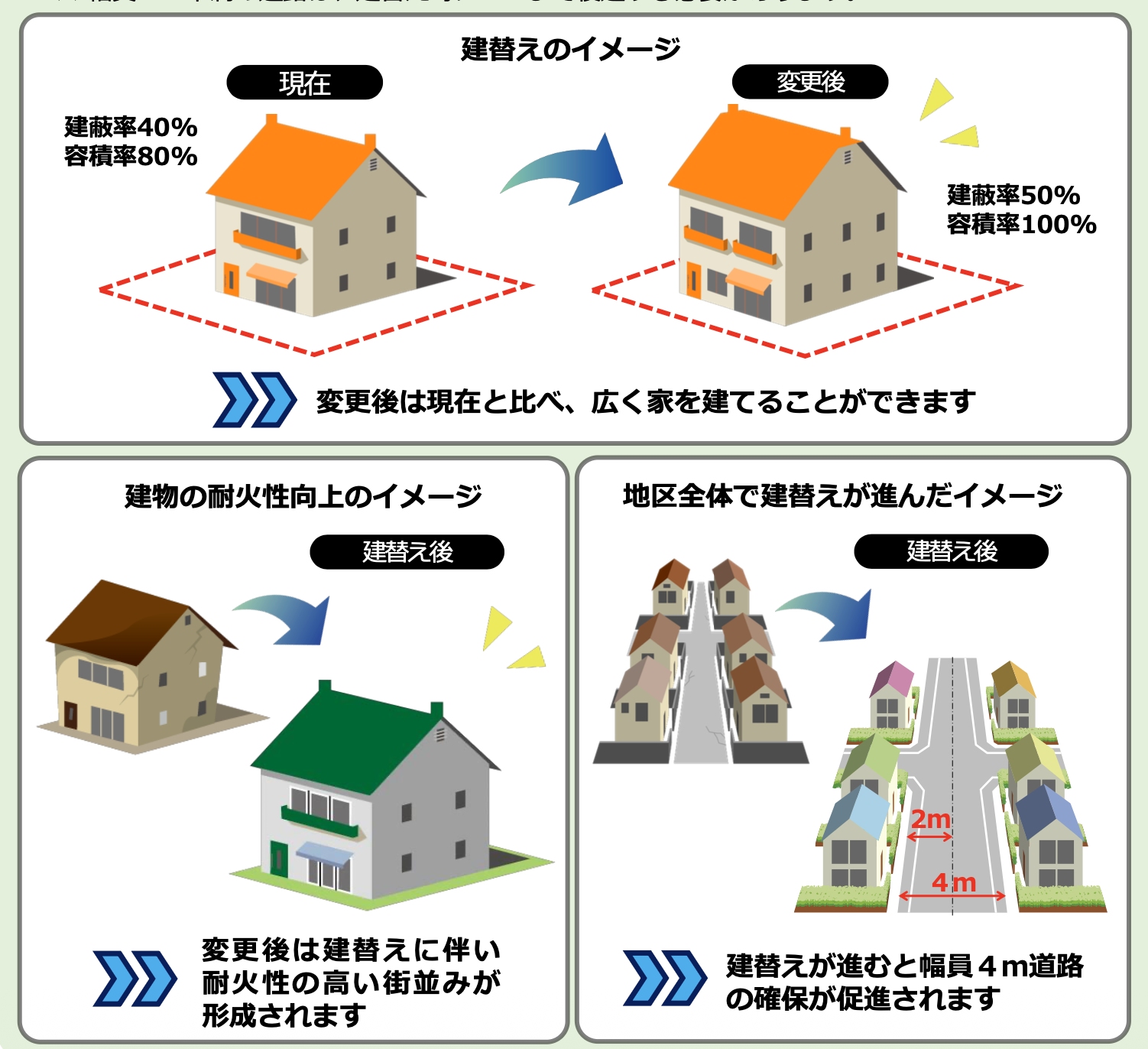

現在、建蔽率40%・容積率80%に指定されている地区のうち、防災性の向上が必要な地区などを対象に、建蔽率50%・容積率100%への見直し(緩和)と準防火地域の指定が行われます。

対象となるのは、以下のような地区のようです:

駅拠点周辺に位置する地区(鉄道駅から半径500m圏内)

防災性の向上を図る必要のある地区(木造住宅密集地域など)

一方、農地等が多い地区については、農地や大規模空地が有する空間機能を活かしつつ、引き続きゆとりのある住環境を維持するため、見直しの対象としないという方針です。

建物規模が大きくできる最大のメリット

ここからが、今回の見直しで最も注目すべきポイントです。

建蔽率が40%から50%へ、容積率が80%から100%へと緩和されることで、同じ敷地面積でも、今までより大きな建物を建てることができるようになります。これは23区の多くの地域と同等の基準となり、西東京市の住宅地としての利便性が大きく向上することを意味します。

具体的な建築可能面積の変化

例えば、100㎡の敷地の場合:

現在(40/80の地区)

建築面積:100㎡×40%=40㎡

延床面積:100㎡×80%=80㎡

2階建ての場合、各階40㎡程度

変更後(50/100)

建築面積:100㎡×50%=50㎡

延床面積:100㎡×100%=100㎡

2階建ての場合、各階50㎡程度

延床面積で20㎡(約6坪)も広く建てられるようになります。これは6畳の部屋が2室分増やせる計算です。

建て替えのメリット

この緩和により、以下のようなメリットが生まれます:

1. 居住空間の拡大

子育て世代が必要とする部屋数を確保しやすくなります。のは当然ですが、我々専門家からすると、長期優良住宅の居住面積基準40㎡(階段面積除く)からすると、限りなく長期優良住宅の認定が取得できなかった敷地が、対象敷地になりえるのは大きなメリットになりますね。

2. 資産価値の向上

建物規模を大きくできることは、土地の利用効率が上がることを意味します。将来の売却時や相続時においても、より高い評価を得られる可能性があります。

3. リノベの可能性

現在の40/80の規制では、既存の建物がコンパクトである場合は、建て替えても面積は変わりませんでしたが。今後は建て替えやリノベで、増築するなどでの面積的メリットが50/100への緩和により居住空間の可能性が増えることでしょう。(当然法的対応は必要ですが)

資料は西東京市HPから抜粋

準防火地域指定で注意すべきコスト面

一方で、見直しには注意すべき点もあります。それが準防火地域の指定です。

現在、建蔽率40%・容積率80%の地区の多くは、「建築基準法第22条区域」に指定されていますが、防火地域・準防火地域の指定はありません。今回の見直しでは、建蔽率・容積率の緩和とセットで準防火地域が指定されることになります。

準防火地域で求められる性能

準防火地域では、建物の規模に応じて以下の規制があります:

延床面積500㎡以下、かつ2階建て以下の住宅の場合

・外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分は防火構造とする

・延焼のおそれのある部分の開口部(窓、ドア)に防火設備を備える

延床面積500㎡超、または3階建て以上の住宅の場合

・耐火建築物または準耐火建築物とする必要がある

・一般的な戸建住宅(延床面積500㎡以下、2階建て)の場合、最も影響を受けるのが窓やドアの仕様です。

具体的なコストアップの要因

1. 防火サッシの採用 準防火地域では、道路や隣地境界線から1階は3m以内、2階以上は5m以内の「延焼のおそれのある部分」の窓に、防火設備(防火サッシ)を設置する必要があります。通常のアルミサッシと比較すると、防火サッシは以下のような特徴があります。

・網入りガラスまたは防火認定を受けた複層ガラス等を使用

・サッシ枠も防火性能を持つ構造

・価格は通常サッシの1.5〜2.0倍程度(2025年時)

2. 外壁材の選択 防火構造の外壁が求められるため、サイディングや塗り壁など、防火認定を受けた材料を使用する必要があります。ただし、弊社でよく採用するガルバリウム鋼板と下地材のセット工法の場合や外壁板張りにしても、もともと、準防火地域で建築できる構成にしているので何も変わることはありません。(準防火地域内での2,3階建て住宅の場合)

資料は西東京市HPから抜粋

総合的に見れば大きなメリット

準防火地域指定によるコストアップは確かに発生しますが、建蔽率・容積率の緩和により建物規模を大きくできるメリットと比較すると、総合的には大きなプラスになると私は考えています。

1. 延床面積増加の価値。

2. 防災性能の向上

3. 街全体の安全性防火性の向上

住まいづくりは長期的視点で

住宅は、一生に一度の大きな買い物です。目先のコストだけでなく、30年、50年先を見据えた判断が求められます。今回の用途地域見直しは、短期的には準防火地域指定によるコストアップがあるものの、建物規模を大きくできることによる居住価値の向上、防災性能の向上、資産価値の安定化など、長期的には大きなメリットがあると確信しています。

私たち岡庭建設では、高性能住宅の設計・施工において、断熱等級6、耐震等級3といった最高水準の性能を標準としています。準防火地域の規制についても、これまで23区内での施工実績が豊富にあり、コストを抑えながら、デザイン性と性能を両立させる設計ノウハウを持っています。防火サッシの選定一つとっても、メーカーの特性を理解し、予算と性能とデザインのバランスを取ることで、お客様にとって最適な提案ができます。準防火地域での家づくりを「制約」ととらえるのではなく、「より安全で価値の高い住まい」を実現するチャンスとして、前向きに取り組んでいただきたいと思います。

今後のスケジュールと市民の皆様へ

西東京市の都市計画変更は、以下のスケジュールで進行する予定です:

- 令和7年9月: 都市計画変更原案に関する説明会(実施済み)

- 令和8年1月: 都市計画法第17条に基づく案の縦覧

- 令和8年2月: 都市計画審議会への付議

- 令和8年3月: 都市計画変更の告示

説明会は既に開催されていますが、市のホームページでは説明用のパネル資料が公開されています。また、意見書の提出機会もありますので、ご関心のある方はぜひ市の都市計画課にお問い合わせください。

西東京市 都市計画課 住所: 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号 電話: 042-438-4050

土地の購入や建て替え、増築リフォームやリノベーションを検討されている方は、この都市計画変更の内容を十分に理解した上で、計画を進めることが重要です。特に、令和8年3月の告示前後で建築確認申請のタイミングを検討されている方は、早めに私共に相談されることをお勧めします。

西東京市の用途地域見直しは、「敷地面積の最低限度の指定」と「建蔽率・容積率の見直し+準防火地域指定」という2つの柱で進められています。

土地の購入、住宅の新築、建て替えをご検討の際は、この都市計画変更の内容を踏まえた上で、長期的な視点から最適な選択をしていただければと思います。私たち専門家も、皆様の住まいづくりを全力でサポートさせていただきますので。

ご不明な点や、具体的な建築計画についてのご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

隊長

タグ一覧

- KODATE

- 高性能賃貸住宅

- ROEMI

- 賃貸・長屋住宅

- 東京ゼロエミ住宅

- 賃貸管理

- 岡庭建設の取組

- 地域工務店

- マテックス

- 真健省Buフォーラム

- 床暖房

- 床下エアコン

- パッシブ冷暖

- 断熱性能等級6・7

- 体感温度

- エアコン1台

- 残クレ

- 残価設定ローン

- 東京

- メガバンク

- 木造住宅の耐震診断と補強方法(2025年改訂版)

- 耐震診断

- 耐震補強

- 耐震診断士

- 東京都耐震診断事務所

- 残価設定型住宅ローン

- 住宅金融支援機構

- 住宅価値

- 資産価値

- 残価設定

- 残価式住宅ローン

- 和國商店

- 空家利活用

- 空家改修

- リノベーション

- GO!YKKAP

- 高橋克典

- 住宅ローン減税

- 固定資産税減免

- 国土交通省

- ZEH住宅

- 子育て世帯

- 岡庭建設

- おかにわ賃貸

- おかにわ建設東伏見

- NENRIN(年輪)Original Blend Coffee

- トリプレッド

- コーヒー

- HEAT20

- G2やG3

- 「G2-B」や「G3-A」

- 省エネ住宅

- 断熱性能等級

- 夏期日射取得

- 冷房削減

- 住まい手忘年会

- おかにわファミリー

- BCP(事業継続計画)

- 全木協

- 木造応急仮設住宅

- 避難訓練

- みらいエコ住宅2026事業

- GX志向型住宅

- 長期優良住宅

- ZEH水準住宅

- 既存住宅の省エネリフォーム

- YKKAP

- 住宅医スクール

- 性能向上リノベの会

- 用途地域見直し

- 準防火地域

- 最低敷地面積

- 社員大工

- 大工

- 建設キャリアアップ(CCUS)

- CCUS

- 西東京市

- 地域

- 隊長の活動

- 戸建て賃貸

- GXZEH

- GXZEH-M

- 省エネ新水準・新定義

- 不適合建築・違反建築・検査済証なし

- 木造4階建てアパート

- 性能向上リノベ

- IKEDA隊長チャンネル

- 設計技術

- 建物探訪

- リフォーム・リノベーション

- 現地調査

- 地鎮祭

- 外部イベント

- 情報

- 社内

- まち探訪・建物探訪

- メディア関連

- 西東京市エコプラザセミナー

- 表彰・受賞

- ゼロエミガルテン

- 講演・講師

- 見学会

- 新築

- 隊長ニュース

- リノベ

- 分譲

- 性能